望潮

台州市委市政府唯一官方新闻客户端

邱卫明,男,台州开放大学机电专业教师,高级工程师、高级技师,享受国务院政府特殊津贴,“全国五一劳动奖章”获得者、“长三角大工匠”。今年被评为“全国先进工作者”。

衣着朴素,不善言辞,可谈及机械,又忍不住打开话匣子,这就是邱卫明给我们的最初印象。

回溯到2013年9月,彼时的邱卫明在企业内已经是研发中心副总监,手握多项技术成果,在缝纫机研发领域小有名气。然而,他却做出了一个令人意想不到的决定——投身职业教育,成为台州开放大学(原台州广播电视大学)的一名教师。

谈及转型的原因,邱卫明表示,是看到了职业教育对于技术技能人才培养的迫切需求,希望能将自己在企业积累的实践经验传授给更多的学生。“同时也是我个人理想的一种延伸,希望在教育领域实现自己更大的价值。”他说。

从车间工匠到“职教先锋”,邱卫明正实现“工程师”与“教师”双重身份的跨界融合。

邱卫明的本职是研发缝纫机。做机械行业,不会有突然出现的奇迹,也没有跨级式的跳跃,需要的是长期的积累和数据的沉淀。

初入工厂,邱卫明只是一名基层装配工,每天从事着繁杂琐碎的工作。他不放过任何一个学习和提升的机会,在装配工作中,仔细研究每一个零件的构造和装配原理。

“机械领域对我而言,真的非常好玩。从某种程度上来说,机械就是一门艺术。”凭借着这股对机械的浓厚兴趣和踏实肯干的劲头,短短一年,他就凭借出色的表现实现了从实习装配工到技术员的转变。

此后,邱卫明并没有满足于现状,他深知,要想在技术领域取得更大的突破,就必须不断学习和进步。他利用业余时间,自学了机械设计、自动化控制等多方面的知识,将理论与实践相结合,不断提升自己的技术水平。期间,他还得到了缝纫机行业大拿滕书昌的赏识,成为其“关门弟子”。

在企业工作的十多年间,邱卫明始终保持着对技术的热爱和执着追求。他刻苦钻研,锐意创新,如今先后斩获12项国家发明专利、30余项实用新型专利。

其中,他最早参与设计的超高速缝纫机,速度达每分钟7500转,超越了同期日本缝纫机水平,一经推出,便为企业赢得了巨大的市场份额和经济效益。他还耗费两三年时间,研发出行业内首个“带电机的缝纫机头”,实现缝纫机的智能化,引领了行业的发展潮流。

缝纫机需求的速度越快,越需要他沉下心钻研。“目前,我们的缝纫机速度已达超高速级,但伴随转速过高,若不及时有效供油,会迅速发热,机器会出现咬死现象。”邱卫明又发现,未来互联网技术的引入、软件升级调整后,能一定程度解决缝纫机运行稳定性和面料适应性以及软件升级等问题。

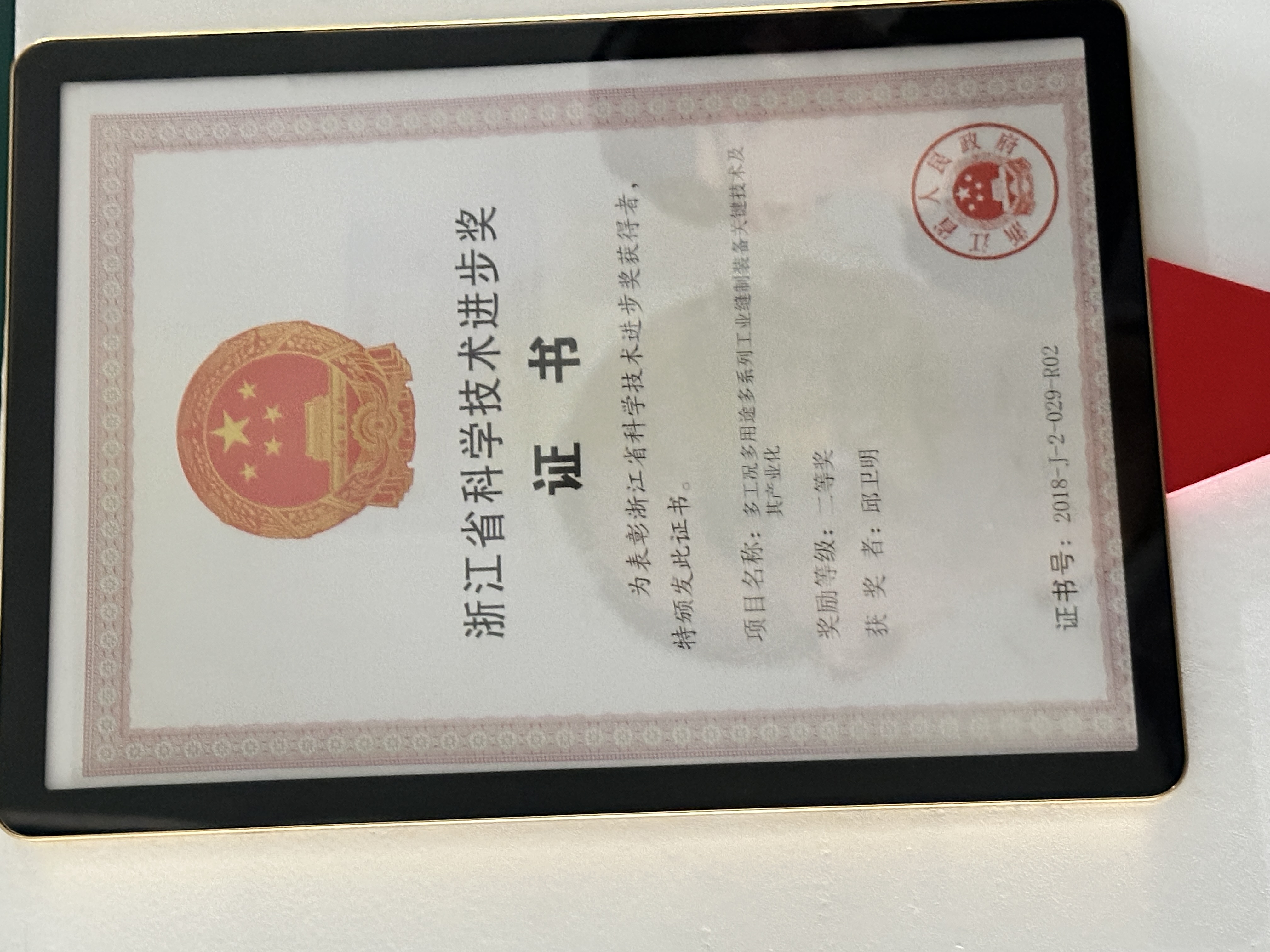

在满满当当的荣誉墙中,最值得他骄傲的,是一张2018年的省科学技术进步奖二等奖证书,获奖项目是“多工况多用途多系列工业缝制装备关键技术及其产业化”。

“这个技术相当于缝纫机的适用范围比较宽泛,它可以从薄料到厚料,甚至针织料等等,它都可以适用。”邱卫明说,国外的缝纫机械,大多数为单一功能,而多细节多功能的产品对于客户的价值更高。“产品开发出来以后,能够替代进口缝纫机械,这是非常有意义的。”

去年年底,邱卫明入选“大国工匠”浙江培育对象。在“大国工匠”培训班里,他的不少同学都已是花甲之年,这让他很受鼓舞。“所谓工匠,就是活到老,学到老,一生只专注一件事,这也是我所追求的目标。”成为教师后,邱卫明的求知步伐并未止步,学习劲头高涨。

工作室内,堆满各式各样的书籍、机械,与他过往的研发记录。在工作室中,除了教学,70%以上的时间用于研究和课题学习。

邱卫明从堆积成山的研发记录下,抽出了厚厚的一本《缝制机械术语》。这是他以第一起草人身份起草的《缝制机械术语》国家标准。《缝制机械术语》标准涉及面广,等同于该行业“纲领性规范”。

在此出台之前,不同国家和地区的行业术语存在着很大的差异,这给缝制机械的生产、销售、技术交流和国际贸易都带来了诸多不便。邱卫明要做的,就是要修补这一缺陷,为整个行业打造一个通用的“语言”。

面对如此艰巨的任务,邱卫明没有丝毫退缩。他深知,制定这样一个标准,不仅需要深厚的专业知识,更需要对整个行业的全面了解和深入研究。在接下来的三年时间里,邱卫明和团队成员一起,翻阅了大量的国内外相关资料。

同时,他们还进行了无数次的试验和调研,走访了国内众多的缝制机械生产企业、科研机构和行业专家,了解他们在实际工作中对术语的使用情况和需求。

在制定标准的过程中,邱卫明遇到了一个又一个技术难题。其中最大的挑战之一,就是如何对那些模糊不清、容易引起歧义的术语进行准确的定义和规范。

例如,对于“线迹长度”这一术语,不同的企业和技术人员都可能有不同的理解和测量方法,有的是以针数或纵向针距来计算,有的则是以缝纫线在面料上的长度来衡量,还有些甚至会理解成横向距离。

为了解决这个问题,邱卫明和团队成员进行了大量的实验和数据分析疏理,最终确定了一个科学合理、被行业广泛认可的定义和测量方法。

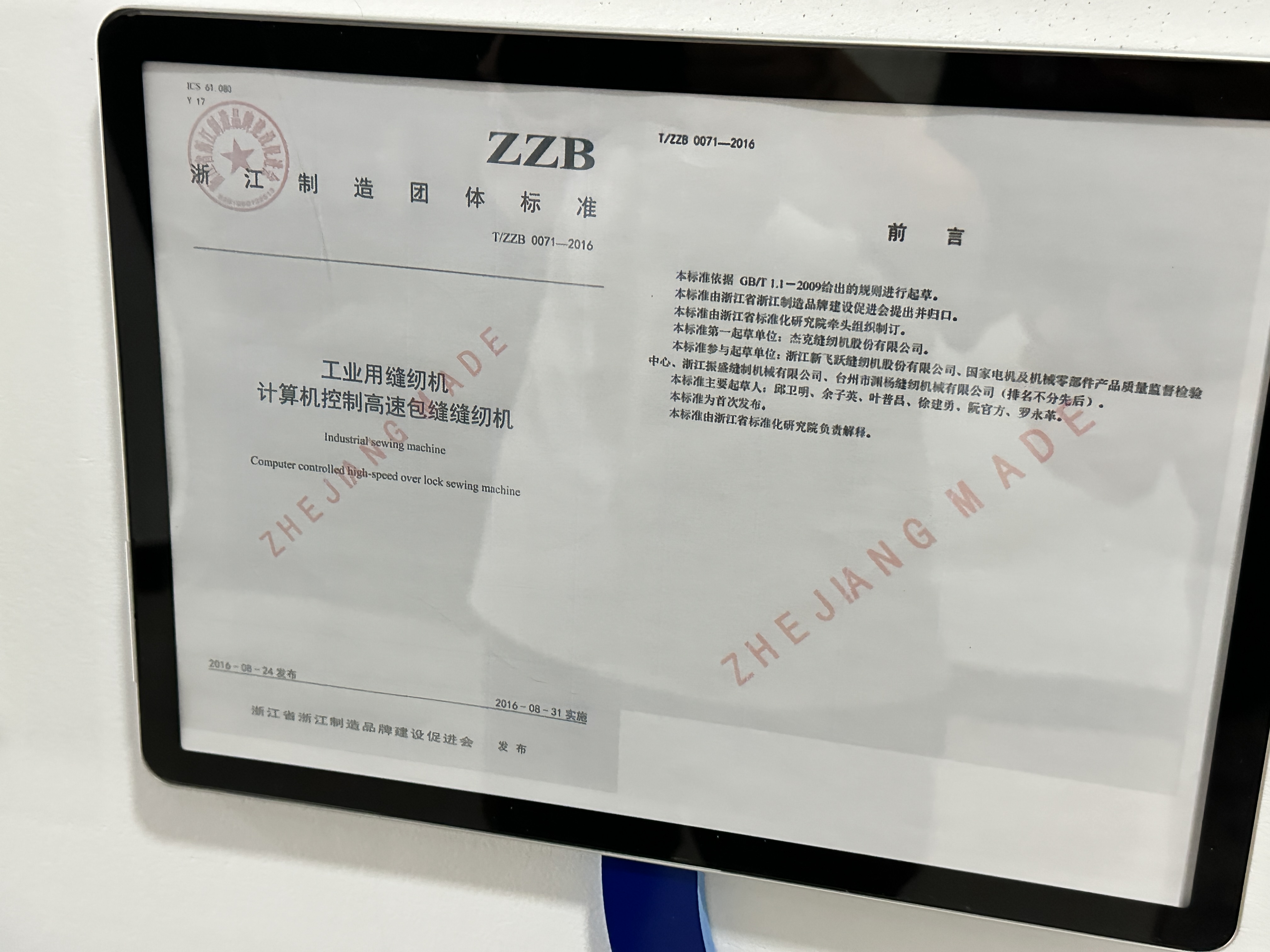

除此之外,邱卫明还主持起草了缝纫机行业第一项浙江制造团体标准《工业用缝纫机计算机控制高速包缝缝纫机》。

如今,他连续五届当选全国缝制机械标准化技术委员,主笔国家标准和轻工行业标准8项,由工信部、市场监管总局、国家标准委发布,并在全国范围内实施。

走进邱卫明的课堂,仿佛置身于一个小型的企业研发车间。

学生们分组围坐在工作台前,专注地操作着各种机械设备。邱卫明穿梭在学生中间,不时地停下来,给予他们指导和建议。这就是邱卫明推行的“做中学、做中教、做后报专利”教学模式的生动场景。

在传统的职业教育中,理论教学与实践教学往往是分离的,这种两段式教学模式,容易导致学生理论与实践脱节,无法真正掌握实际工作所需的技能。

而邱卫明的教学模式,打破了这种传统的教学模式。为了让学生更好地适应企业的工作环境和节奏,邱卫明模仿企业研发技术部的工作环境,精心设计了教学场景。

在课堂上,他会扮演技术部长的角色,给学生布置各种实际的工作任务。学生们则扮演技术员,需要按照企业的工作流程和标准,完成任务。在这个过程中,学生们不仅要运用所学的理论知识,还要学会团队协作、沟通交流,以及提高解决实际问题的能力。

“邱老师教的许多缝纫机相关知识,都是很实用的技能。”邱卫明的学生罗超坚信,这些知识在未来投身的企业中将发挥关键作用,帮助其不惧大型竞争对手,为个人职业发展奠定坚实基础。

“做后报专利”是邱卫明教学模式的一大特色。他鼓励学生在完成实践任务后,积极思考,勇于创新,如果有新的想法和创意,就和他一起研究。在邱卫明的指导下,他的学生们已经成功申请了多项专利,这些专利不仅是学生们创新能力的体现,也是邱卫明教学成果的有力证明。

除了在教学模式上的创新,邱卫明还非常注重教学内容和方法的创新。因此,他经常关注行业的最新动态和技术发展趋势,及时将这些新知识、新技术融入教学中。

在教学过程中,邱卫明始终以学生为本,关注每一位学生的成长和发展。他会根据学生的实际情况,制定个性化的教学计划和培养方案,满足不同学生的学习需求。

面对“后进生”,邱卫明拒绝给学生“贴标签”。从一个垫片、一颗螺丝开始,耐心教学,慢慢夯实基础,建立职业信心,帮他们找回努力的方向,逐步提高他们的学习成绩和技能水平。

在这种教学方式的培养下,邱卫明的学生们在各类技能大赛中屡获佳绩。在第八届“互联网+”大学生创新创业大赛和2021年浙江省青年职业技能竞赛创新创效专项赛中,他的学生团队均获得了铜奖和银奖;在台州市首届大学生创业创新大赛中,也是获得了二等奖等多项荣誉。

“简历上许多成就,光靠一人是无法完成的,这是团队的荣耀。”邱卫明说,在研究与教学中,每一次的互相学习,都是共同进步。

编辑:葛佳宁

审核:钟露雅

监制:潘春燕