望潮

台州市委市政府唯一官方新闻客户端

林霞,1963年生,台州椒江人,中国工艺美术大师,中国工艺美术协会刺绣专业委员会副主任,浙江省非物质文化遗产台州刺绣第三代传承人。入行40余年来,在传统台绣的技艺基础上,突破刺绣原本依附于画面的属性,以立体浮雕技法和概念化的艺术设计,创造出独具个性的“纤艺绣”流派,丰富了台绣的表现技法,拓宽了台绣的运用领域。代表作品有《原·衍生》《紫椹》《涌》等,获国家级金奖六十余项,多件作品被国家级博物馆收藏。

新中式风格的汉服柔软顺滑,纯白丝绸的面料如水纹流动。衣服上绣着数条栩栩如生的金鱼,由曲折迂回、疏密有致的丝线构成,似在水中摆尾嬉戏。

这是见面当天林霞所穿的衣服,由她自己设计。这二十多年来,她总穿着自己公司的“台绣”服装。在非遗界,她的形象几乎是独一档的,走到哪里,都是台绣文化内涵动人的代言。

“衣食住行,台绣沾了这个‘衣’,是它的优势。”林霞说,“这让台绣融入人们的生活。”

长久以来,“非遗”这个词,似乎很难和商业的概念交织起来。商业活化,一直是个老大难的问题。但林霞的台绣艺术是个例外。她打造的刺绣服饰,是台州非常成功的非遗商业案例之一。而她设计的其他艺术作品,也一直是国内外各大商业品牌青睐合作的对象。

不少的非遗匠人,总是有一种与时代的距离感,林霞身上则没有这种气质,哪怕是被视为传统的绣衣,在她手中,亦能焕发“向新力”,始终走在艺术和时尚的前列。

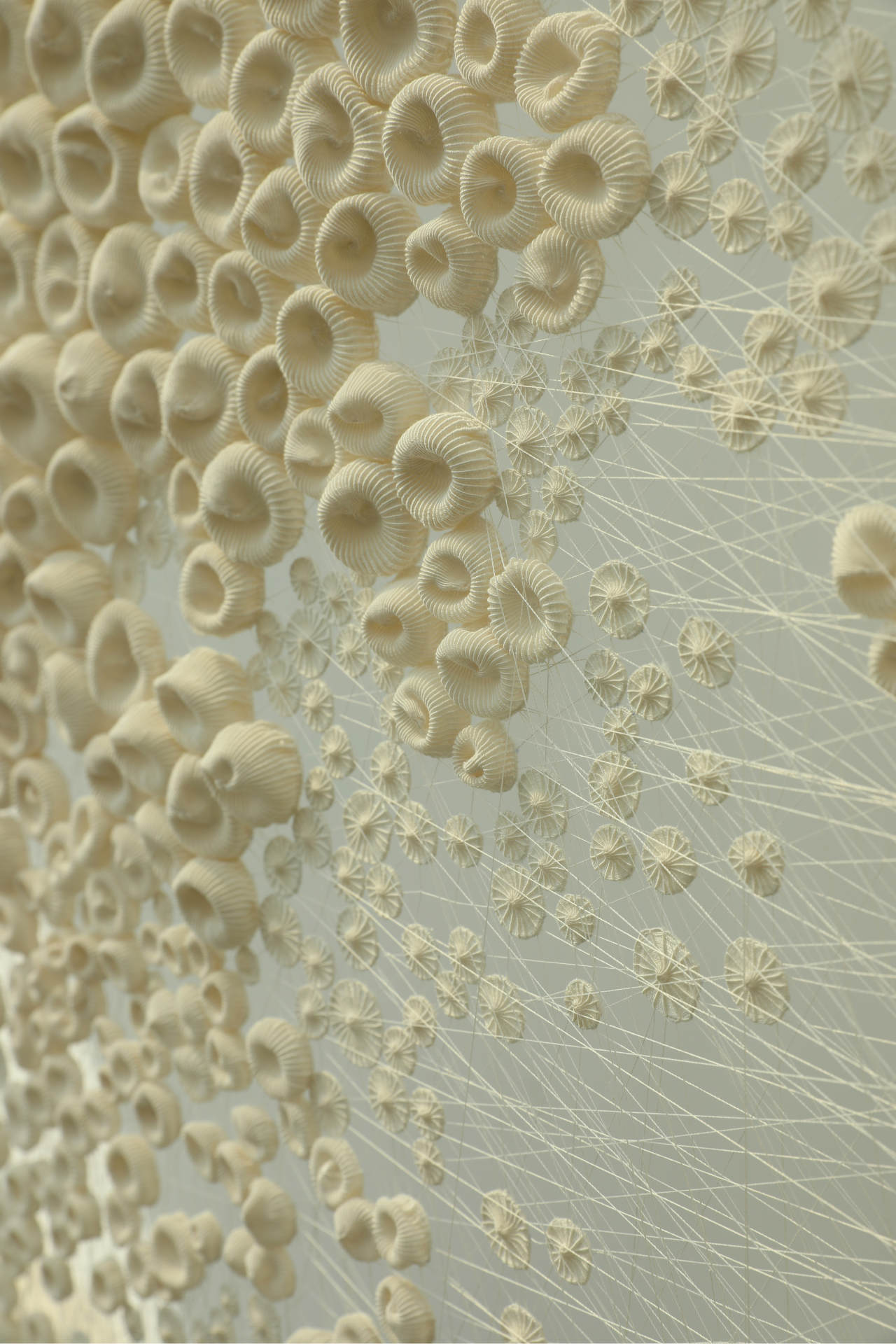

一片织布上,起起伏伏的蚕茧和丝线灵盈舞动,勾勒出一幅6米多长的抽象图案。远看像是自空中俯视的山水景象,近观则意象深刻,如水纹石岛,亦如生命时间的流动。

这是浙江台绣服饰有限公司的刺绣研究所,林霞坐在一旁,与绣娘们一起穿针引线。

线绕在针尾,只以单丝入绣,丝线压上层层覆盖织布,不留结头,这就是台绣特有的平绣技法。从外人看来,她的手法瞧不出什么奇特,只是平实地一针接一针。但假若稍一上手,则会发现步步难行,手腕的方向、指尖的力道、拉线的速度,都是功夫所在,松紧快慢,爆发巧劲,颇有讲究。

绣娘正在赶制《蚕潺》

这幅作品叫《蚕潺》,是杭州四季酒店定制,因为太大,得分成三幅,最后拼接。这样的体量,如果交由一人来绣,得花上三年。如今林霞带着绣娘们日日赶工,时间则大大缩短。之前还有一件,已经交付,作为酒店大堂接待背景墙。

“每个新作品里都会有我们从来没绣过的技法。”一位50多岁的绣娘解释说,她见过林霞这些年的风格变化,“绣的时候,一开始也不知道在绣什么,但成型了,就觉得好看”。

从前的台绣图案,以具象的图形为主,花鸟山水、龙凤葡萄,都是些传统元素,时而有些几何图形的云纹作为点缀。但现在林霞设计的作品,越来越摆脱传统的框架,丝线于布间游动,意境绵延,不拘于形。

借由抽象的艺术语言,林霞得以传达更加复杂和深刻的艺术主题。

从技术上分析,林霞采用了更加立体、浮雕式的刺绣手法,结合了抽、拉、雕等多种工艺,形成了极具层次感和立体感的作品。这种技法使得刺绣图案不再局限于平面的花纹,而是能够呈现出更加复杂的形态和肌理效果。她想通过一系列创新实验,打造指尖上的纤维艺术,因而将之命名为“纤艺绣”。

这是将现代艺术与传统技法作结合,某种意义上,正是这一变化,打破了台绣非遗与当代艺术审美的隔阂,让台绣得以走进世界时尚潮流舞台。

台绣研究室

在注重传承的非遗行当里,这样的突破并不常见。

“老祖宗传下来的东西不是想变就能变的。”台州玻雕非遗传人、吴子熊玻璃艺术馆馆长吴刚告诉记者,“一旦要变,涉及方方面面,创新需要勇气,这一点,林霞做得很好。”

事实上,许多非遗的传承人,哪怕知道要适应时代,求新求变,最后往往也迈不出那一步。但林霞却并未觉得有太多的压力。这与台绣自身的历史有关,在林霞的印象里,无论在哪个年代,台绣都是“新潮”的代言词。

台绣起于海门。清末,西方刺绣技术传入中国,与台州本土技艺融合,逐渐形成一个绣种。

林霞是海门人。幼时,她的外祖母就住在葭沚老街,平日里,老人就会做一些刺绣,周边邻里,多以此谋生。因而林霞自小就上手针线,在布上绣些图案。

“台绣于我,应该是自小熏陶,深入骨髓的。”多年后回顾,林霞如此说。

除了绣花,林霞少时的另一个兴趣,则是画画。执笔涂抹间,父母发现了女儿的天分。

那时还是上世纪70年代,但父母很前卫,决定将她送往上海,跟随著名的水彩画家哈定先生学画。

于是,十来岁的她便乘着轮渡远去沪上。一趟得花上20多个小时,到了哈定先生家中,林霞白天学习,晚上则要打地铺睡觉。小姑娘第一次离开家乡,夜里常常偷偷哭泣。

但如此三年下来,她也打下了扎实的绘画基础。

1979年,海门绣衣厂外招设计人员。彼时的绣衣厂是绣衣外贸定点企业,在台州名气不小,林霞听说,立即前往应聘。

天生对于美的向往,自小的艺术熏陶,林霞对于走上这条道路,几乎没有任何迟疑。顺理成章,她考入了绣衣厂,成为一名绣衣设计师。

林霞在刺绣

但意料之外的,才进入单位,她就遭遇了一次挫折。

绣衣厂实行师徒制,新进员工都得跟着师傅做三年学徒。林霞本是那一批学徒中的佼佼者,但临到分配师傅,本应带她的老师傅,却当着众人的面拒绝了她。

多年后,林霞才知道,那位老师傅其实是因为特殊时代的遭遇,对生活失去了热情,自然无心带徒。但对于年轻的她而言,无疑是一次对自信心的打击。

“我以为是自己不够优秀。”林霞说,“那之后,我憋着一股气,想要跟师傅证明我可以。”

林霞当然是有天赋的。当时,绣衣厂的不少师傅,都会跟这个小姑娘开玩笑:“你怎么跟温州人一样,头发空心的。”

“头发空心”是指一个人会琢磨,不教自懂。对于台绣的许多技术,林霞几乎是一点就通,甚至不点就通,上手极快。她不仅会设计刺绣图案,还会设计服装款式,这就更加如虎添翼。没两年,她就在设计科崭露头角。她的设计稿质量高,也注重创新,往往与众不同,设计的绣衣在市场上表现优秀。

台绣非遗的第二代传人陈克,当时也是海门绣衣厂的设计师,林霞虽未被分到他手下当学徒,但两人都是醉心设计的人,一来二去,反而聊得投缘。

在他印象里,一开始,林霞总会跑来借阅他的花稿本,年轻人也会提出一些想法,新颖而不落俗套。

1986年,陈克的作品《真丝全雕叠袖旗袍》获保加利亚普罗夫迪夫国际春季博览会金牌奖,这进一步激励了林霞。

那时,刺绣市场已经经历了一段好日子,但产品的审美也逐渐变得固定,抽、拉、包、雕、绕的技艺虽好,但日子久了,市场也就厌倦了。

展厅内的台绣旗袍

绣衣厂做外贸,作为设计师,林霞总会从订单中获取一些国际上最前沿的设计理念。这也让她思考,如何能够跳出原有的框架,将台绣与那些时尚元素结合。

广东的串珠绣曾经风靡一时,但林霞研究了一番,发现珠片是附加的,串针线的痕迹过于明显,而且线一断则珠全散。没过多久,林霞用抽纱工艺与串珠结合起来,推出了她的作品《抽珠绣连衣裙》。传统抽纱的技法增强了衣服的柔软感,为面料创造了全新的肌理效果,而串珠的弱点也被规避,两种工艺相得益彰,赋予了绣衣一种特有的美感。

这款绣衣在1987年的广交会上一露面,就引起了外商的注意,后来还获得浙江省工艺美术创新一等奖。林霞的名头,也一炮打响。次年,合作商邀请林霞前往香港考察,这又让她开了眼界,准备往台绣艺术的更高阶段迈进。

然而,正当林霞踌躇满志之时,之后的几年里,情况却发生了转变。

大量的外贸订单使绣衣厂以来样为主,逐渐沦为了代工厂。林霞热爱的设计工作不再被重视,一些设计师被调往了车间,林霞这时已是设计科组长,位置没有变动,但每日也只能做些固定样式的拷贝和微调,几乎没有创新的机会了。

这让林霞很是痛苦。于她而言,原本正是在设计创新上攀登的阶段,此时此刻,却眼看要停在半路了。但绣衣厂是培养她的地方,在此十年,感情很深。

同事们相继离开,入厂十余年后,林霞最终还是提交了一纸辞呈。

“写这封辞职信,眼泪沾湿了一页纸,又撕掉重写。”时隔多年,提起这件往事,林霞依然无法平息心绪。

当时流行的是停薪留职,林霞却选择了直接辞职,到后来她自主创业,也没有用过一点昔日在绣衣厂的资源。

台绣生活艺术馆门口

离开了绣衣厂,生活总要继续。林霞和二妹林瑛一起,用一点积蓄买了三台缝纫机,正儿八经当起了商人。这自然是权宜之计,她最终期盼的,还是建立一家自己的工作室,重归设计之途。但在此之前,她得活下去。

彼时,她的丈夫王为民,已经是海门玻璃厂的副厂长,后来还考了公务员,但她从没打算离开台绣这个行当。即便自己“砸了”金饭碗,成了个体户,她还是想要咬牙走下去。

她去宾馆、酒店接刺绣的单子,请不起工人,就自己设计、做衣服、烫衣服,身兼多职,每每忙完已是深夜。

女儿还小,林霞无空照看,丈夫则成了“男保姆”,还要打理家里一应事务,夫妻之间常有矛盾发生。一阵子后,林霞想明白了,自己的天分在于设计,在于台绣的创作,经营的事情,应该让有商业头脑的人来做。

“王为民,你辞职吧。”林霞找丈夫做工作,让他来跟自己创业。讲了几次之后,丈夫竟然答应了,辞了公务员下了海。这让林霞自己都有些不可置信:“唯一的解释,是这个男人真的爱我。”

上世纪90年代,外贸业务正热。王为民的同学有在做外贸,夫妻俩希望借此承接业务。一次,一个同学受邀来台州考察,王为民要去机场接他。但当时家里只有一辆破自行车,又打不起出租车,王为民就骑着自行车去了路桥机场。

“王为民170斤,他同学有180斤,我都不知道他们怎么骑回来的。”林霞一边回忆,一边忍不住笑了。

台绣专卖店

1500件的衬衫外贸订单,给林霞的小作坊带来了转机。招人、赶工、打包、装车,夫妻俩和妹妹三天三夜没合眼,把货物连夜运往了上海。之后,他们的外贸业务逐渐上了轨道。1993年,他们成立银河制衣厂,添置了设备,招了工人,三妹林晓也来帮忙了。

十年时光匆匆而过,这期间,公司的生意几经波折,经历种种磨难,但林霞始终没有放弃。

“小时候,我是家里宠惯的,很柔弱。”林霞说,“但因为台绣,我才知道自己的内心有多强大。”

有那么些日子,林霞觉得自己和她心心念念的台绣艺术有点远了。骨子里,她追求的是极致的美学和纯粹的艺术,但现实并不遂人愿。

七八年时间里,她和家人为了公司发展而奔波,出入各种订货会和展销会,常常全国各地连轴转,想要创作,也唯有借晚上的一点时间。

但生意终归是好起来了。

1998年,林霞设计的时装棉袄在时装店里被抢购一空,这让她激动万分,转了几个弯,她又让自己的设计被市场认可了。

有了一定积累后,林霞终于有间歇去沉下心思考了。

此时,绣衣厂已经解散,昔日的绣女们各散东西。某种意义上,林霞的公司,接过了绣衣厂的传承。她的心头升起责任感,让台绣文化传承下去这件事,忽然被提上了日程。

也是这一年,林霞注册了“台绣”商标,更加坚定地追逐“台绣”梦。

台绣服饰

2000年,林霞的第一家“台绣”品牌时装店在椒江商业街开店,从此,公司一改原本在其他专卖店零售的商业模式,开始统一自主运营“台绣”品牌。

“我的经历告诉我,非遗要想传下去,必须赚钱!”林霞说。

品牌发展,不进则退。林霞逐步构建起了涵盖高端定制、中高端时尚服饰及新潮文化的原创品牌结构。而承载于这些品牌,台绣的技艺便有处可去,依托于产品生产,非遗台绣才能够延续和发展下去。

“台绣的发展一直以来都是这样的。”对于台绣的“时尚”属性,林霞有自己的理解,“台绣本来就是中西方技艺融合,在各个时期又都有革新变化,它始终处于当时的时尚前沿。”

在林霞看来,时尚行业永远与创新联结在一起,台绣也能凭此“永葆青春”。

如今,紧跟时尚潮流去创新设计,已经成了林霞的一种本能,她对当下流行的元素有着非常敏锐的嗅觉,往往会抓住一个潮流的风向,将其中蕴含的美感,以台绣独特的技艺展现出来。

譬如,她将“蝴蝶效应”的科学概念与乱针、掺针结合,加上台绣特有的绕洞针法和渐变打籽针,在作品上创作出绚烂混沌的“蝴蝶”图案,不仅在市场大卖,更屡获大奖。传统文化复兴,越来越被人们所关注,她又取材《道德经》、敦煌文化,创作了《万物生》《万物灵》《梦回敦煌》等作品。

《万物灵》刺绣大方巾

“我关注人文和自然,希望通过这些思考注入作品,与每个穿衣的人发生联结,进而让艺术生活化,也让人们的生活艺术化。”林霞说,“台绣的产品,不应该是去取悦顾客,而应该用其本身的魅力,去引领受众的审美。”

林霞努力拓展台绣产品发展和品牌推广的边界。

她与以蚕为艺术主题的当代艺术家梁绍基合作,用蚕丝、蚕茧打造作品《丝梦·荷梦》,共同举办展览。前阵子,他们合作的这件作品被动画电影《伞少女》的剧组相中,亮相影片。

除此之外,林霞还跟各种世界名牌合作,将台绣艺术嫁接到更多领域当中。

“我很羡慕梁绍基,可以全身心地投入他的艺术探索,但于我而言,与商并行的艺术之旅,仍然能给予我反哺,让我获益匪浅。”林霞说。

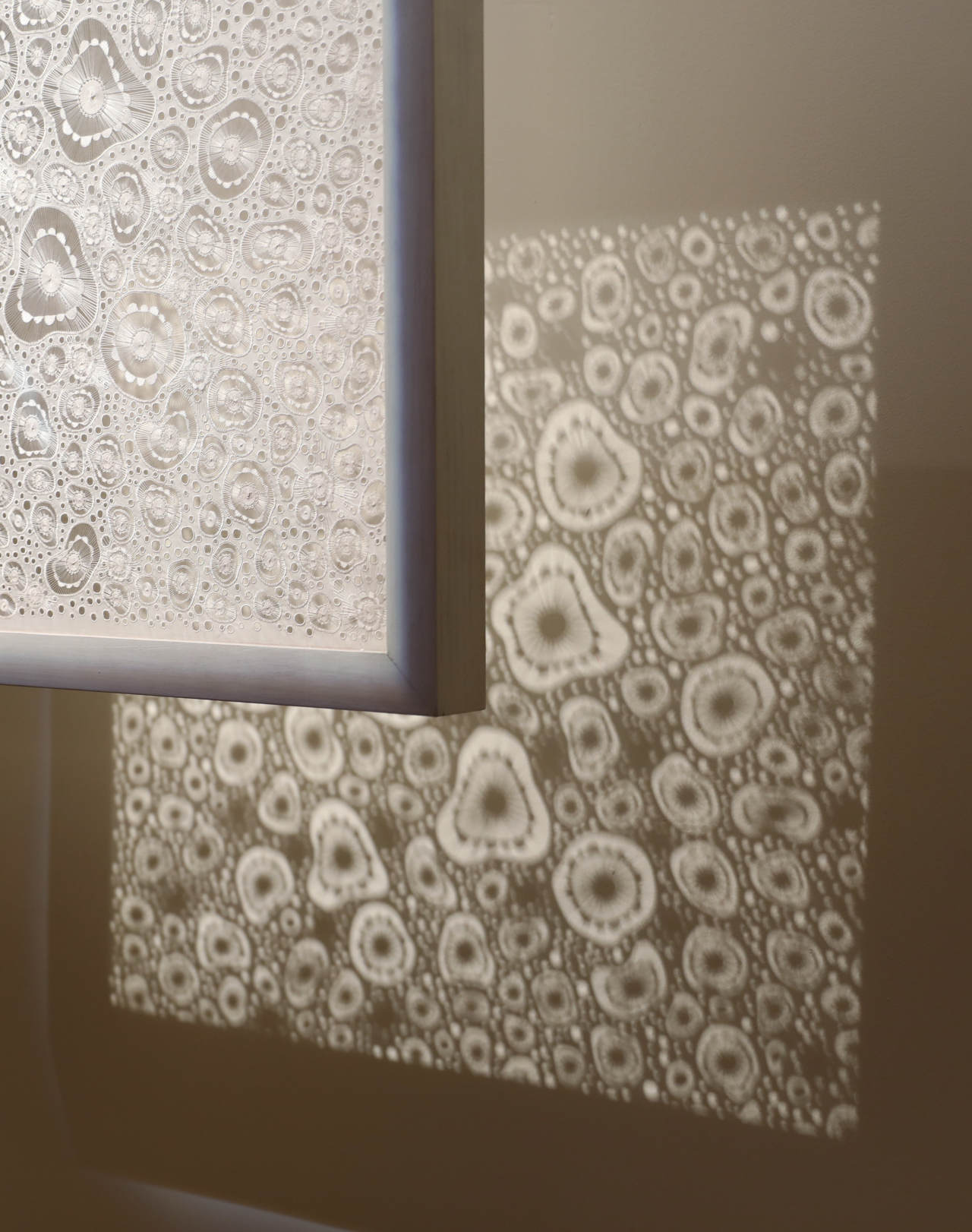

台绣生活艺术馆内,有一处房间。起初,这里是销售的门店,林霞与丈夫反复沟通,最终将之改造成了展厅。展厅建成后,常有人来此,几无例外,都被展厅内的景象所倾倒。

展厅内摆放着十几年来林霞的一系列作品,不同于其他旧作,这些作品大多不绣具体事物,而是以独特的刺绣语言呈现的不同符号和情绪,初看时光怪陆离,再一品味,其中气韵流转,富含意趣,结合光影映射墙壁,形成独特的视觉观感。

这是台绣作品有史以来最大的革新。在此前,台绣,绣的是形,是世间万象万物,而在此后,台绣绣的是意,借物造型,以形达意。林霞的这一创举,将台绣文化的层次又提升到了新的境界。

在此之前,林霞潜心台绣数十年,她对台绣的传统技巧、工艺,早已烂熟于心,对于台绣的过去与现状,也再了解不过。苏、湘、粤、蜀四大绣势力壮大,这些年,行业内台绣本身的特色,其实削弱较大,“绣娘”们的技法或多或少都受到影响。林霞自身对于台绣的追逐,也再无寸进。

如何打开传统的桎梏,突破创新的瓶颈,让台绣能够再次大放异彩,是林霞苦思许久的难题。

《紫椹》

直到2011年,一次,她去杭州西湖会友。作别后,她沿着湖畔缓缓夜归,黑暗中,忽然看见一处蜘蛛网,正反射着光芒,一闪一闪。

林霞于这一刻全身如同过电,豁然开朗。

台绣传统技法中就有蜘蛛网绣,但从前只作为元素点缀,这是困于形。西湖边绵延的流水与湖畔的蛛网给了林霞灵感:“如果我将蛛网无限延伸,不就是我自己的蜘蛛网绣吗?”

林霞连夜记录,回到台州后,设计出以蚕丝作蛛网纵横交错、无限拓展塑形的《网络天下》。“这幅作品在我的创作历程中有着特殊的意义。”她说,“技艺上,凸显了蛛网绣的精髓,寓意上,又与时代呼应,剖析社会的肌理。”

《网络天下》

这以后,林霞的作品由具象转抽象,由外化入精神,她又相继设计了《原·衍生》系列、《降生》《紫椹》《涌》等作品,以自然万物乃至细胞为主题,追寻宏观天地之壮阔与微观世界之精微,小小织布,渐自成一方天地。

境界的升华,让林霞的艺术理念也发生了变化。

“苏绣大师沈寿说过,‘书有精神也,画有精神也,惟绣亦然’,我很认同。”林霞说,“以前,我也讲以针当笔,以线代墨,但我现在觉得,刺绣应该有自己独立的语言。”

《涌》

对台绣艺术的追求,始终是林霞人生的主基调。也正因对台绣爱了一辈子,它的延续是林霞极为看重之事。

她与陈克一起打造台绣博物馆,收集旧时资料,整理传统技艺。在技艺传承上,她与高校合作,招引学徒,以公司产业培育新一代的台绣设计师和“绣娘”。

自始至终,对于台绣的技艺和文化,林霞都抱着莫大的自信。想来这也是她能够熬过那么多坎坷耕耘不止的原因——“台绣就是一部高深的武林秘籍,它是非常时尚的,我至今还在追寻它的极致”。

林霞在自己的刺绣作品前

不可方物

黄保才

“美丽不可方物”,走进台州刺绣艺术馆,脑海里迸出这句话。这对110余年来传统台州绣衣来说是如此,对林霞的艺术作品而言尤其如此。

“台绣要是在我这里断掉,可能就失传了。”作为第三代中国工艺美术大师,林霞将生命与台绣融于一体,是冥冥之中的历史使命感为纽带的,她说,“只要不断创新,台绣永远是艺术瑰宝。”

秉持着坚贞的信念,纤弱女子林霞义无反顾地扛起传承台绣衣钵的大任,还一路披荆斩棘,凭自己的艺术才华和创业勇气,在专业领域里锐意创新,实现台绣技艺由传统向现代的蜕变,打响“台绣”品牌,将台绣文化发扬光大,让当代人的生活因艺术而更美好。

中国丝绸博物馆馆长赵丰评价道,“林霞不仅是一位热爱刺绣、手艺精湛的刺绣大师,更是一位有着艺术追求和使命担当的艺术家,一位有着市场意识和人文情怀的设计师”。这个评价客观全面、恰如其分。她数十载如一日,无论道阻且长,坎坷曲折,都执着一念,专注于台绣艺术;都坚定不移,致力于创业创新。她“思接千载,心游万刃”,联通古今,融会中西,钟情时尚,体悟生活。她为台绣事业发展殚精竭虑,尽倾心力,由此换来的艺术业绩与贡献,以及她心无旁骛,投身艺术的精神,注定会彪炳史册。

林霞选择了台绣,台绣也选择了林霞。这是一个时代的缘分。

设计是台绣的艺术灵魂和生命。从小学美术、深受台绣耳濡目染的林霞,有幸在45年前入职当时的海门绣衣厂,当了一名设计师,并成长为骨干和设计领头人。她心灵手巧,刻苦好学,在前辈的指导下,孜孜求索,将自己的设计天赋发挥得淋漓尽致,很快脱颖而出。早些年,她设计的绣衣“产品多、创新也多”,备受市场青睐,“获得了较大的订单”。1987年,一件出自林霞之手的新作《抽珠绣连衣裙》,首次荣获浙江省工艺美术创新一等奖,这给了她莫大的鼓舞,从此她一发不可收,创意喷薄而出,许多创新作品接二连三在国内外大赛中获奖。

可是有谁能知,当初林霞被厂里一知名师傅当面拒绝为徒,这对年少的她来说,是人生的第一个挫折。但“是金子总会发光”,自己是圈子里的佼佼者,绝不言弃,反而愈挫愈奋,默默跟学,独立思考,兼收并蓄,学以致用,向新而行。事实证明,“小荷才露尖尖角”,霞光总是多彩的,林霞是最优秀的。

著名战略咨询专家、新华社前记者王志纲曾说,一个人的人生选择,幸福与成功,就三句话,一是做自己感兴趣的事;二是做自己有感觉的事;三是持之以恒,坚定不移地做好自己的事。林霞的成长历程,仿佛就是这三句话的绝佳注脚。她从小矢志学画,在父母的支持下含辛茹苦,远赴拜师求艺三载,打下扎实的美术功底;她缘结台绣,爱上台绣,视台绣为附丽青春、升华生命的事业,因为她对台绣的“感觉”,已经溶入血液,深入骨髓,凝铸成高于生命的人生理想;她面对环境的变迁、生活的窘境,始终坚持自立自强,寻求创业路径,不放弃对艺术的追求,因此每每“柳暗花明又一村”,一步步登上艺术人生的至高境界。从这个角度看,林霞对台绣艺术的热爱之心、追求之志,就是映亮她生命之路的灯塔。

在绣衣厂当了10年设计师后,因市场形势和企业发展方向发生变化,设计工作出现“无用武之地”的境况,加上厂里分房等因素的影响,林霞萌生了“从今天开始,要为自己的事业而努力”的念头,她觉得自己的生命是与设计联系在一起的。她要“为自己寻找一片新天地”。面对提干机会,她毅然决然含泪提交辞职报告,这一辞,辞掉的是一份工作,但对事业仍不离不弃。她如一条潜龙游往广袤大海,虽然不失迷茫,却蕴含着无限可能。林霞有自知之明,她要用行动证明自己,创造属于自己的价值和未来。从开裁缝铺到办银河制衣厂,到浙江台绣服饰有限公司,她在因为“爱”同样辞职下海的丈夫王为民的支持下,夫妻联手创业,胼手胝足,勠力打拼,注册“台绣”“金台绣”品牌,终于在市场站稳脚跟,并且不断做大做强,还创办台绣艺术馆、生活馆,凭一己之力弘扬台绣文化,成为台州独标一格的文化企业。

这么多年一路走来,林霞始终不忘自己是一个设计师,但更是个艺术家。她涉足的领域早已不限于绣衣,而是以台绣技艺为载体,突破具象、材质的局限,浸淫人文,天马行空,融入自己对生命的独到理解,创作了《原·衍生》系列、《降生》《网络天下》《涌》《紫椹》等大量极具视觉冲击力、心灵震撼力的唯美作品。这些作品均可“藏之名山,传之后世”,是台绣文化的宝贵财富。

“如果说‘台州刺绣’是座山,那么林霞就是这座高山的成功攀登者。”林霞恩师、第二代中国工艺美术大师陈克所说,是她“美丽人生”与“美丽台绣”融合的最好写照。

相关阅读

编辑:陶子骞

审核:李洲洋

监制:张超

总监制:牟同飞