望潮

台州市委市政府唯一官方新闻客户端

史春波,1983年出生,媒体人。2004年毕业于台州学院旅游管理专业,做过酒店管理,现供职于浙江日报报业集团,任钱江晚报文娱中心副主任,作品曾获中国新闻奖。业余热爱画画,已在杭州、台州等地举办“花开了”“花开永宁”“心事如花”“花开心湖”“花开依旧”等画展。

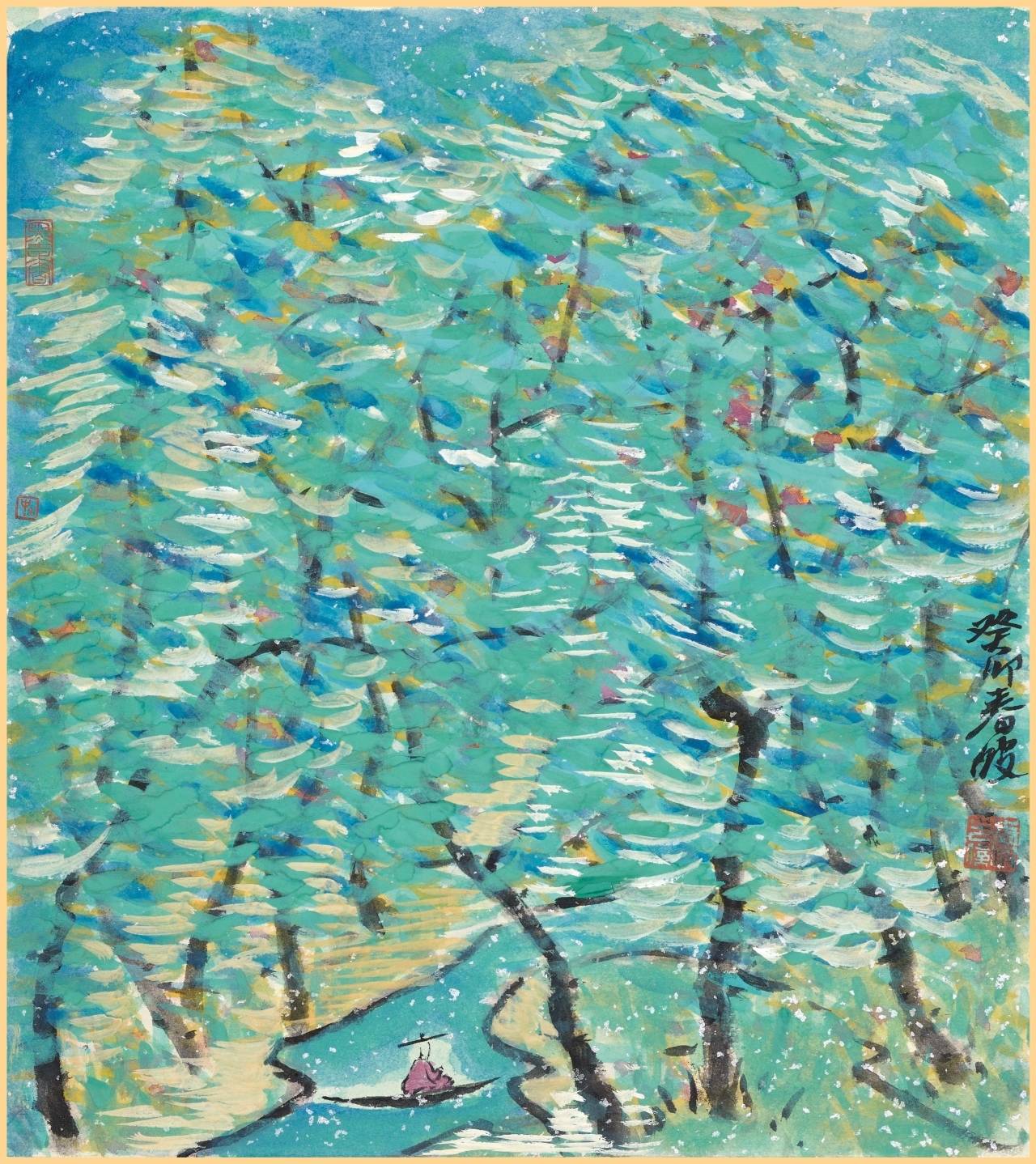

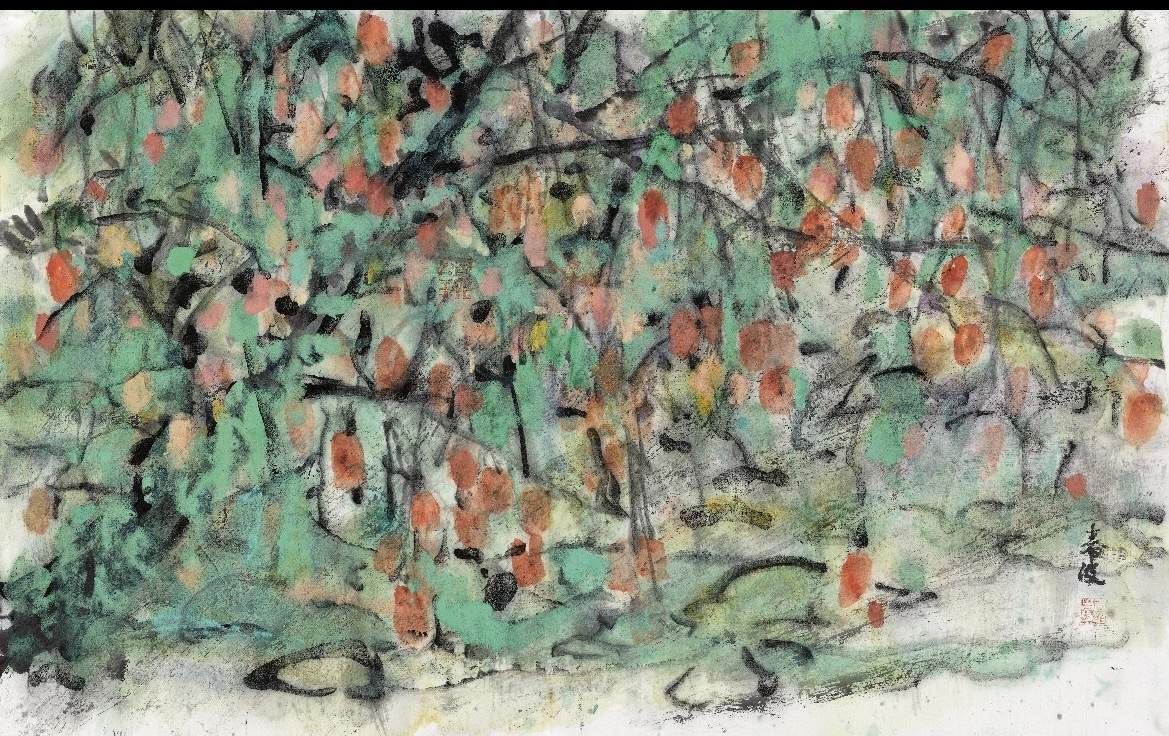

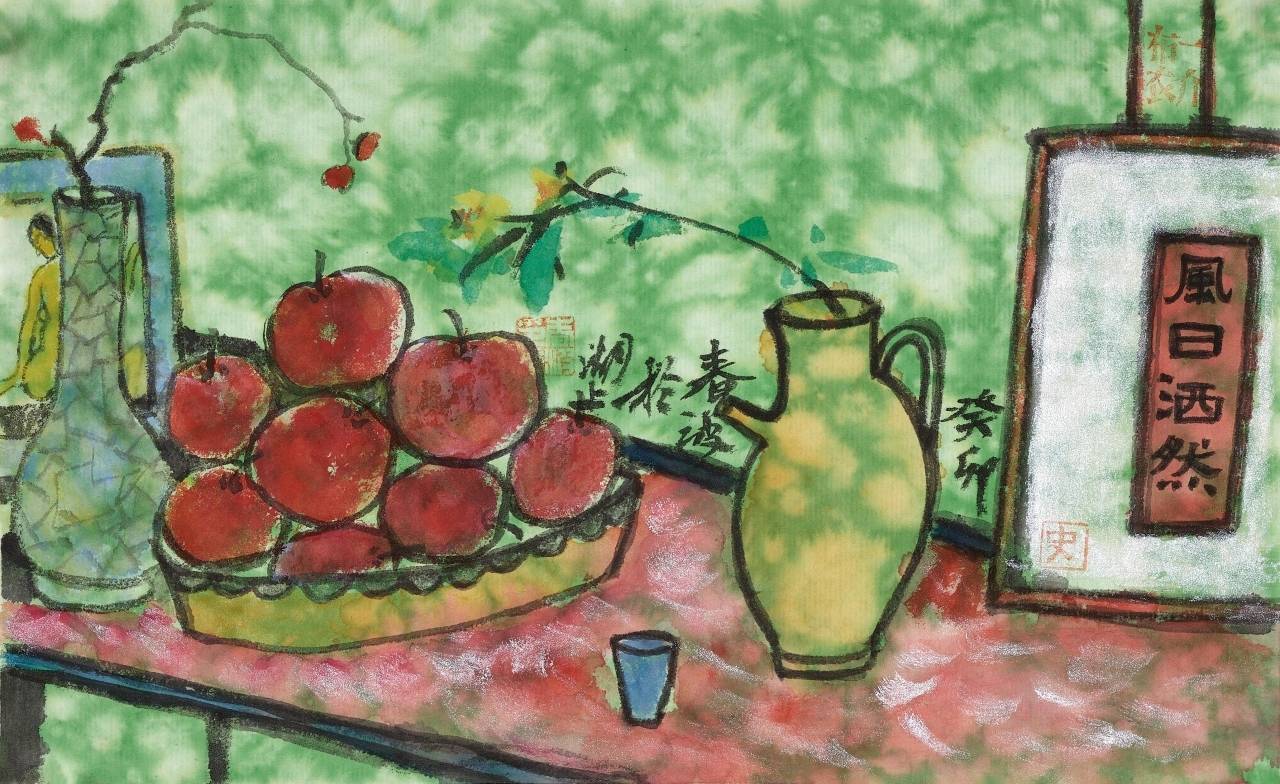

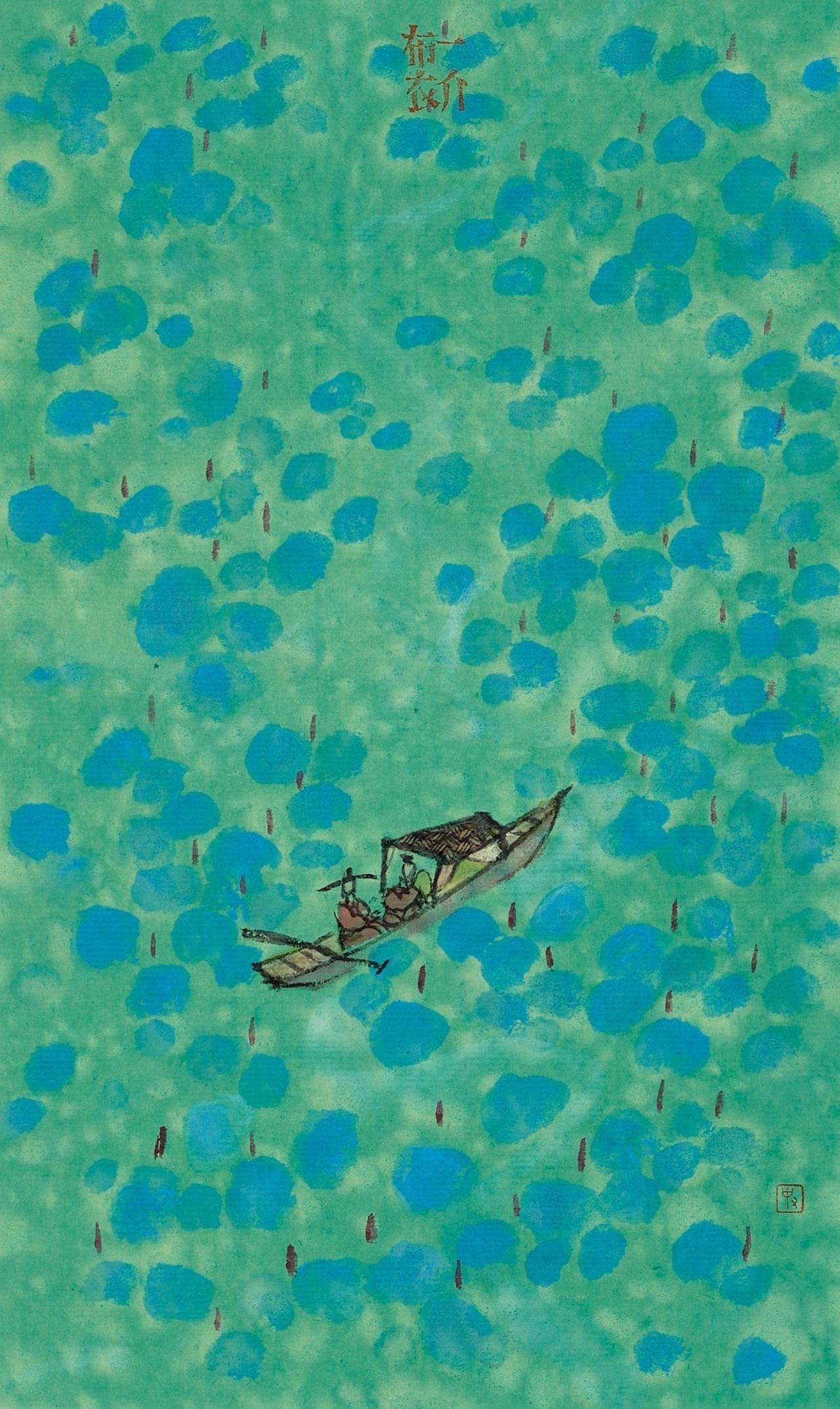

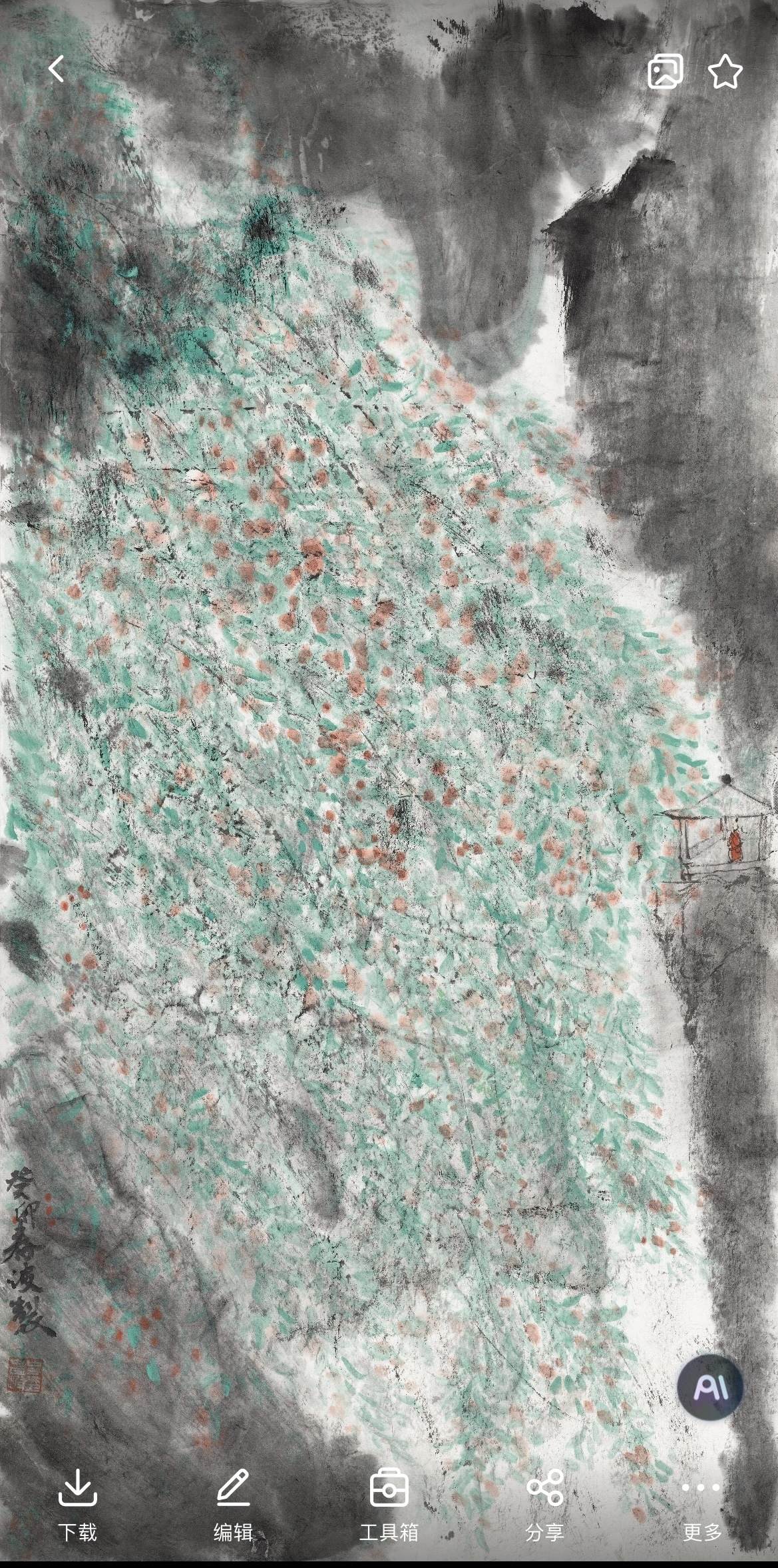

11月8日,第24个中国记者节,钱江晚报为记者史春波在杭州西子湖畔恒庐美术馆举办个展,展出的不是新闻作品,而是近百幅国画作品,这是他最近两年来第五次办展。

春波是老同事,共事时间不长——2006年到2008年,在台州商报。我当时是“视点”版编辑,他是记者。每月12期跨版特稿,春波几乎承担了一半任务。出手之快,质量之高,让人惊叹。可以说,出道即巅峰。

2009年,他去了钱江晚报。对于他的出走,真心替他高兴——择高处立,好事。

后来,有消息传来,他采写的温岭民主恳谈获中国新闻奖二等奖,又有消息说,他历时两年采写的“东海无鱼”“东海护鱼”系列报道,引发广泛关注,促成相关保护政策的出台。

不知道春波是什么时候拿起画笔的,等我发现时,他已走得很远。他说,家里有很多艺术类书籍,也去过很多博物馆、美术馆,比如英国国家美术馆、美国大都会艺术博物馆。看多了,心驰神往,付诸行动。就这么简单。

沉静内敛,语速不疾不徐,与春波对谈,周遭会静下来,时光会慢下来。

他说,这一两年画画进步蛮大的。他还说,读书时,成绩不太好,高考没上本科线,在台州学院读旅游管理时,是全班唯一一个没考上导游证、没通过公共英语三级考试的人。“那又怎样?发挥特长就可以了。没必要死磕不擅长的东西。”他说,大专三年,作文比赛多次获奖,从此,没有离开过写作。

他的自我肯定、自我调侃和自我总结,都出自本心。

春波是我认识的人当中,少有的行文特别舒缓干净而克制的人。他和他的文字,都蕴含安静的力量。他的画作亦如是。缱绻旖旎、葳蕤潋滟,轻盈的笔触之下,是温暖而自由的灵魂。

“一支笔写新闻,是铁肩担道义;一支笔画内心,是信手抒性情。”他说。

时光漫流,人生渐笃。

白天是记者,夜晚是“画花公子”

记者:这次画展策展方是钱江晚报,说明报社对你的绘画事业是支持的。如何平衡本职工作与绘画的关系,你的领导、同事以及美术界人士对你有何评价?

史春波:确实是支持的,此次“花开依旧”画展,是报社记者节系列活动之一。

我之前做的是一些调查报道,需要客观冷静,不能有一丝偏颇,甚至带着紧张。做深度报道并不容易,需要突破各种阻碍。画画是感性的,是工作之余的调剂。正如赵宗彪先生说的,就像是经历惊涛骇浪后的风平浪静。

最近一年,我换到文娱部门,平时接触的多是艺术家,所以和工作之间的冲突并不大。我一般白天上班,晚上下班后画画。

特别感谢单位领导,从总编辑到部门主任,不仅包容,更多的是鼓励,我觉得非常幸运。因为,毕竟是在单位里,很多人可能会说你不务正业。所以,领导的格局和单位的氛围很重要。当然,我的业务能力也是大家认可的。

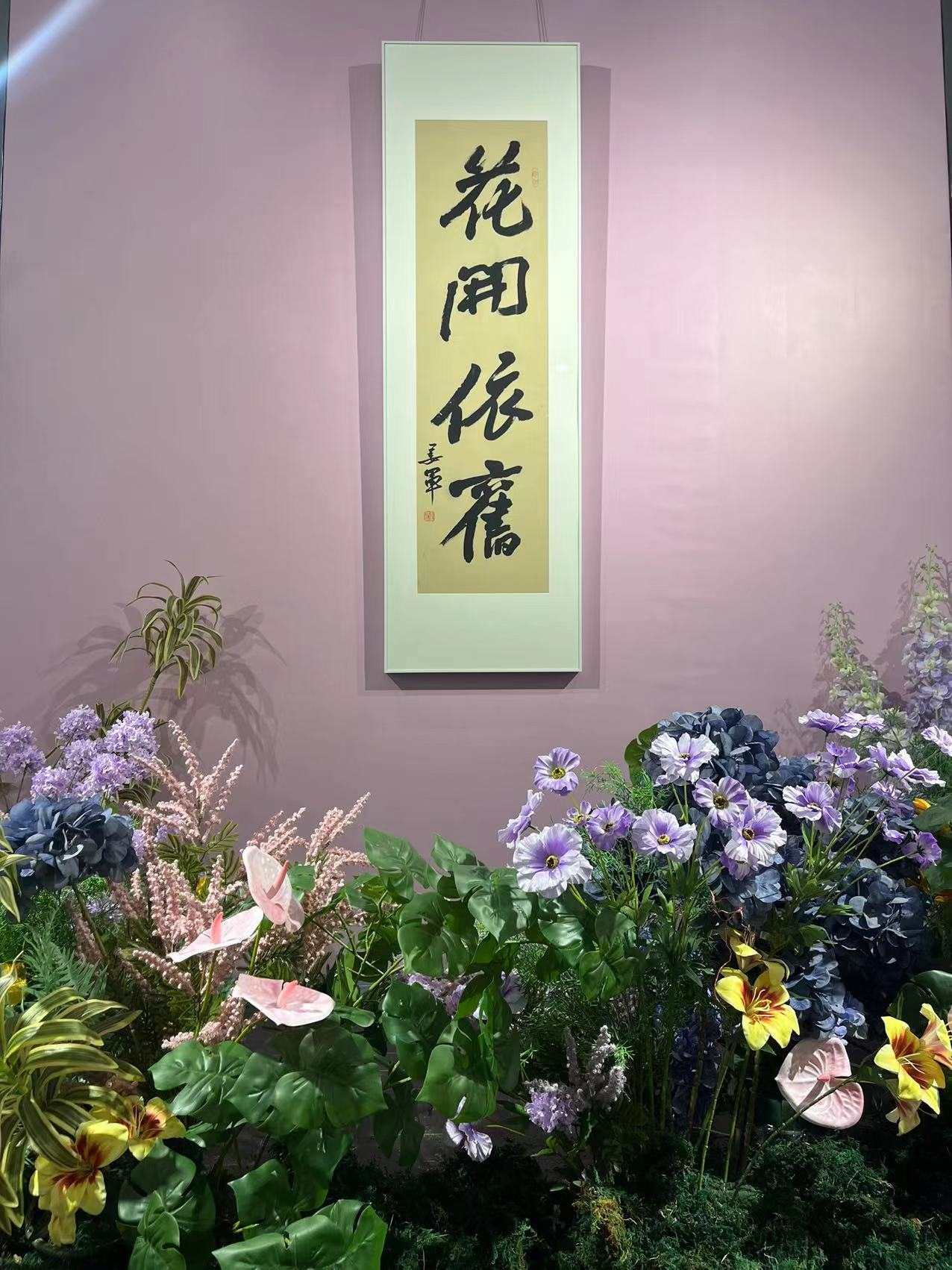

这次画展,我们浙报集团党委书记、社长姜军先生给我题了字,浙报集团总编辑李杲先生在给我写的序言里说:“春波没有专业学过画,反而少了技法、笔墨的束缚,但色彩和构图很讲究。观他的画,不是看画得像不像,而是感受一种心境、情绪和意象。而且每幅画都配了几行文字,小诗很美,诗画相配,更是一绝。”

美术界的评价很多,大概意思是,画法比较新,是对传统的一种突破。

记者:新闻写作是你的安身立命之本,谈谈你的新闻从业经历,成长感悟。

史春波:我喜欢新闻,是从高中开始的,那时都会去校门口的报刊亭买《南方周末》,还收藏了很多份。

我是2006年1月考到台州日报的,分到子报台州商报(2018年休刊)。一开始跑热线,说实话,虽然有点文字基础,但确实没什么经验。新闻不仅是写作,更多的需要观察力,是对社会和人的敏锐的感知力。这些我都不懂。

第一次出去采访,是接到一个热线,路桥有个人说,要跳楼了,叫我们赶紧去。自己跳楼还让我们报道?我一个人坐了出租车赶过去,那是在一座大楼上,一个中年人拿着酒瓶,坐在楼顶,腿挂在外面。楼下已垫起消防垫。

我一口气跑到顶楼。他问,记者来了没有,我说,我就是。然后陪他聊天,原来他是为了讨薪。趁着我们聊天的时候,消防员扑了上去。这是我人生中第一次真正意义上的采访,但是因为没有经验,回来就发了个“豆腐块”。

后来和陈国炎老师聊起,他说,为什么不把过程写下来?

还有印象深的是,2007年,台州日报社策划了“天南地北台州人”大型采访行动,我作为采访组成员之一,跟着黄保才总编(当时是副总编)去长三角采访台州商人,我们一辆车四个人,绕着长三角走了一圈,黄总经常一边吃饭一边采访记录,特别注重细节,这让我学到很多。

在原台州商报,还暗访过黑诊所、地下游戏厅等,报道都有不错的社会反响。最大的一组调查报道是写台州公交的,那时候,椒黄路各管各的,我作了系列报道后,引起了市政府的重视,一定程度上推动了台州公交一体化进程。

我觉得作为记者,最开心的不是得了领导的表扬或批示,也不是获奖,而是推动社会进步,哪怕是一点点,或是帮助群众解决问题。

我得过一个中国新闻奖,采写温岭的民主恳谈。说实话,这是老话题,媒体不知道报了多少次。我这个为什么能获奖?说起来还是角度。我写的是欧洲外交官来温岭的一次调研,在新河这个乡镇,听了一场民主恳谈,见识了中国的民主。这样的角度鲜活,而有说服力,在海外传播很广,因此获了奖。

记者:你当年如何进入钱江晚报的?考试吗?

史春波:我是2009年7月到钱江晚报,因为有工作经验,那时也没笔试,发了几篇稿子过去,结果就被通知面试,很顺利进去了。那年一起的有北大中文系研究生,我觉得自己很幸运。

记者:省媒和市媒还是有蛮大的不同吧?

史春波:钱江晚报是一个更广阔的舞台,也是更大的挑战,很多采访都要靠自己去突破。在钱江晚报的前十年,几乎每年去参加全国两会、浙江省两会的采访报道,还有就是一些调查报道,包括温州动车事故等,都参与了,见证和亲历了“庙堂”的讨论,百姓的疾苦。这些对我后来的画画也有影响,或者说也是一种沉淀吧。

记者:截至目前,你最满意的报道是哪一篇?

史春波:从业多年,自己最满意的是系列报道“东海无鱼”和“东海护鱼”,从揭开东海渔业资源衰竭的现象,到省委省政府出台东海渔场的复兴计划,开展“一打三整治”行动,一共几十篇报道,推动了省人大的立法,规范了渔业资源捕捞政策,也在社会上发起了保护海洋渔业资源的倡议,前后持续两年时间,我觉得是真正做到推动了一点点社会进步。

热爱阅读,但不是传统意义上的好学生

记者:芥川龙之介说,书架上的书好比镜子,照出主人的内心世界。谈谈你的藏书和阅读。

史春波:我从小喜欢看书,但看较多的是一些武侠书和故事书。父母都是农民,家里没什么书,还好有个邻居,家里有不少小说,我会借来看。初中时就去文化馆借书,是收租金的,一天几毛钱,借来就没日没夜地看,有时候在上课时也看,被收缴了。那个时候就把眼睛看坏了,近视。初中的时候还喜欢余秋雨的散文,觉得文句写得太美了,就学他。后来还是更喜欢中国古典诗词,唐诗宋词元曲。

毕业后,买了很多书。出了校门在酒店上班的时候,五六个人一个宿舍,上下铺那种,我在床边放了个书架,那时都去枫山脚下千禧书店买书,每个星期会去一次。

不知道买了多少书,装修的时候,家里的客厅改成书房,不放电视,一排书架,很多人说像工作室。总之能放书的地方都放了书。最后被老婆下通牒,绝对不许买书了,但还是会偷偷买。

家里藏书多为文史类,后来又特别喜欢买艺术文博类的书。画册,一本就好几百元,最贵的一本3000多元,日本出的敦煌画册。

读书肯定是好的,很多东西是潜移默化的,你用到的时候,就体现了。知识改变命运,这话一点不假,不管你从事哪个行业,有积累肯定是不一样的,比如做直播的董宇辉。

记者:最近在读什么书?去过哪些地方?

史春波:最近在看《常玉绘画艺术》,喜欢他的画,是一种高级的审美情趣,非常耐看,所以想深入研究一下。看了几本《吴宓日记》,觉得看日记挺有意思,日常琐碎但是真实,能够看到一个人的心迹,读起来也轻松。

行走,我喜欢去有历史文化底蕴的地方,单纯的风景意思不大。我喜欢西北,风光好,那种苍茫、大气,能让人心胸开阔,也有历史积淀,厚重,觉得特别好。比如河西走廊一线,就非常值得去。但是,好久没出远门了。

记者:作为双非学校的大专毕业生,回顾一下大学生活,比如如何开启写作,如何成为优秀毕业生。

史春波:写作,我在高中时就经常被老师拿来做范文。大学里学的是旅游管理,但自己内心还是喜欢中文,所以有机会我就会写。大一开学不久,学校宣传部组织现场作文大赛,我得了唯一的一等奖,题目是《夹缝》,写了个故事,在不断的苦难中勇敢生存的故事,把很多女生看哭了。那时拿了几十块的奖励,就去新华书店买了两本书,一本是余秋雨的《山居笔记》,一本是《幽梦影》。就这样,进了校报记者团,后来进了文学社、学生会宣传部等。

我不算什么优秀毕业生,我不太读专业方面书,成绩并不好,甚至有好几次不及格,总之不算好学生。但是,因为有写作方面的特长,老师同学对我挺友好的,很多老师,到现在关系都很好。

有意义,就是做自己,做喜欢的事

记者:吾面却与何人同。有人说你长相上有几分像王小波,也有人说你气质上跟李叔同有相似之处,你怎么看?

史春波:可能是某些方面吧。王小波的照片看起来,气质忧郁,我喜欢王小波的文章,他真是一个才子。我也喜欢李叔同的字,就是那种一看就是心如止水的气息,现在很多人学他,但是没有那种味道。像不像不能简单评判吧,每个人都是有个性的。我记得大学里一个老师说过,做不可复制的自己。这句话我现在还记得,就是不管像谁,还是要保留自己的东西,不可复制的东西。这也是最闪亮的东西吧。

记者:一幅小画,叠加个人的履历、心境,甚至有意无意点染而成的故事,是有别于新闻报道的诗意叙事,是时光流逝沉淀下来的思绪。你的国画小品,往往配三五句话,像日本的俳句,别有意味。想知道,是先有画再有话,还是先有话再有画。

史春波:先有画再有话。画可以有很多种解读,每个人的解读都不一样。我写的句子,只是我一时的解读,是私人的,换个时间地点,写出的可能就是另外的句子。有人说,你可以把句子写进画里。但我觉得这样的做法,别人已经有了,更重要的是,这样的句子,只是个人的解读,不强加给别人。

有一幅画,我写了一句:“总有一朵花,在心底默默绽放。”有个陌生人看了,就买了。她说,写到了心坎里。这是一种共鸣,可能那朵花让她想到过往而有所感触,一刹那被打动。

记者:王夫之认为,生活是一片沼泽,意义的空白,人不过是诸神的玩物,不过是生活的匆匆过客,犹如森林里的落叶飘零。你如何看待这段话。或者换个说法,在你看来,何谓有意义的人生。

史春波:有意义的人生就是做自己喜欢的事吧,有兴趣爱好,那么你的心灵总不会孤独如落叶飘零。

记者:把绘画作为业余爱好,是不是因为在客观理性新闻报道之外,要对这个世界另外说些什么,比如如何去爱如何欣赏美。

史春波:我的很多新闻报道是揭丑的,画画则是表达美的,这是一种互补,但是,最终的目的都是一样的,向善,向上,向美。

记者:《理想国》里有一段话:绘画以及一般的模仿艺术,在进行自己的工作时,是在创造远离真实的作品,是在和我们心灵里那个远离理性的部分交往……

史春波:画画是感性的,是在创造心里的那个世界吧。

记者:通过这几次画展,你有哪些收获和感想。有没有人对你的画作提出批评意见?

史春波:每一次画展,总会有一些收获,因为展览本身就是对自己的总结,是接受检阅的过程。

对我自己来说,其实,可以说是以画会友,见到了不少老朋友,也认识了一些新朋友,这也是最大的乐趣。就是说,你的画里表达的情感、热爱和美,引发观者的共鸣,让我感动。另外,就是自己以后努力的一些方向,也在一次次展览中更加清晰,以后怎么画,画什么。

批评倒是还没有,可能他们很包容,觉得我是业余的,画成这样已经不容易了吧。我倒希望能听到批评的声音,这样赞美才有更大的意义。

面对未来,保持花开的心境

记者:你老家绍兴,目前单位在杭州,爱人孩子还在台州,你过的是三城生活吗?在你看来这三个城市有哪些特质对你有特别的滋养。

史春波:三个城市跑,一条线,有人开玩笑说,杭绍台高铁就是为我开的。

如果用人的一生来做比方,台州更像个小伙子,血气方刚敢闯敢拼;杭州更接近中年,精致,闲适,更会生活;绍兴如人的暮年,醇厚,内敛。每个城市的特质和文化不同,或多或少都会有影响,但本质上自己还是个绍兴人。

记者:你爱人菲菲早年做外贸,在美国多年,有着开阔的眼界和开朗的性格,是个明媚可爱的女子。听说你与菲菲,最初是通过微信的摇一摇功能联系上的,愿闻其详。

史春波:是“附近的人”,那时比较流行,都是单身,然后发现就在附近,还是老乡,又是校友。三观也相似,性格又互补,就走到了一起。但是很多人还不信。

(菲菲补充:加微信后,发现有共同好友,通过那位好友了解到春波的为人和才气,才有了后来的见面和进一步交往。)

记者:佩索阿曾说以孩子为师。你家孩子今年八岁,没错吧?据说很优秀,到了独孤求败的地步。你觉得你家孩子有哪些方面值得你学习?

史春波:华兹华斯写过一首诗《虹》,其中一句是:儿童本是成人的父亲。也有人说,儿童是人类精神的引领者。对于父母来讲,看孩子是带滤镜的,通常都觉得自家孩子优秀。我想,也不用和别人家的孩子作太多比较吧。我们还是希望他能快乐成长,也从来不去强求他什么。向他学习?最该学的还是他们的童真吧。

记者:你对目前的工作生活现状满意吗?你理想中的工作生活是怎样的?你心目中理想的男性角色有哪些?

史春波:我理想中的工作生活就是现在这样子的吧。有一定的自由,和有趣的人一起生活、工作,做着自己喜欢的事。

欣赏苏东坡、令狐冲,一个真实的,一个是小说里的。应该有真诚、自由、豁达这些特质。

记者:如果用三个关键词来概括你的精神特质,你选择哪些词汇?

史春波:温和、感性、厚道。

记者:你今年40岁,对于未来有什么期许?

史春波:就像记者节这个画展的名字一样,花开依旧。不管我们未来经历什么,面对什么,内心要始终保持花开的状态——心上有花开,人间春常在。

黄保才

“花有重开日,人无再少年”,看了史春波的画展,一是觉得这后半句是不确凿的,人也可“再少年”,路径之一便是彰显自己的才艺;二是生活因一个人的艺术展呈而美好。真的,特别是当你心烦气躁时,走进展厅,墙上挂满他一幅幅配有短诗的国画小品,你的心,会瞬间沉静下来。

春波的本行是新闻记者,业余才画画。爱因斯坦说:“人的差异在于业余时间。”这放在史春波身上,应该是合适的,他画出了名堂,“突破传统,自成一体”,广受青睐,实至名归。但他的成就不限于此,在作为调查记者的本职工作上,他更是十七载如一日,干得风生水起,拿过中国新闻奖,担纲采写的连续报道影响省里立法。这样的业绩足以自豪,也为同行所钦羡。

前天是第24个中国记者节,网上一篇旧文又热传了一阵,文中感叹这些年做深度报道的调查记者大多改行,新闻理想终究不敌生计稻粱。相形之下,从地市媒体起步、如今身居省报的史春波,凭志趣一以贯之坚守本职,并且斩获颇丰,殊为不易。他无疑是当今凤毛麟角的调查记者之佼佼者。

十几年前,和春波同事三载,还一道经历过一次历时半个月的异地采访。他对新闻的敏锐,写作的流畅,独辟蹊径的思考能力,都展示出一位优秀记者的潜质。他在三年后另栖高枝,去了钱江晚报。只见他隔三差五有大稿、好稿出来,因为大多作为驻台州记者采写的新闻,我当然格外关注、拜读,受益匪浅。他的新闻作品,视角独到,采访细致,文字清新,别具风格——这种风格,只能是史春波的味道,别人是学不来的。

是的,一个好记者,就是要“做自己的第一,不做别人的第二”。史春波拿稿子说话,对出自笔底的文字,有近乎苛刻的要求,题材无新意不下笔,语不惊人誓不休,因此篇篇都堪称精品佳作,这使得他在较短时间里打响自己的“品牌”,在读者心目中产生深远的影响力。在参加他画展的座谈会上,不止一个人聊起他好多年前采写的报道,发出欣赏其画作般的由衷感佩,足见他当记者的功力和文字的魅力。以前业界有一种论调,称一个好记者,要紧的是抓新闻题材,而写作,文从字顺就可以了。其实,这是一种认知上的偏差和误区。一篇新闻佳作,特别是调查性报道、人物报道,对语言文字的要求,精准之外,还得讲究文辞,辞不达意、以辞害意都不好,“文质彬彬”才是最高境界。新闻报道也可以写成美文,尤其在当下移动互联网时代,网民在海量信息中寻寻觅觅,非优美的精品力作不看。这一点常被诸多同行忽视,而这一点史春波庶几做到了,以记者的脚力、眼力、脑力和笔力,催生出新闻作品的魅力。

好新闻“七分采,三分写”,这是无论传统媒体还是新兴媒体时代,都是颠扑不破的原则。史春波中等个子,偏瘦,长着一颗聪慧的大脑袋,总是目光炯炯,但他不是“金刚怒目式”的记者,相反,他性情平和恬淡,说话不紧不慢,还老是笑眯眯的,给人以毫不设防、极好亲近的感觉。也许真是这种“邻家小哥”范儿,让他每逢重大新闻、重要人物采访时,都能突破采访对象的心门,撬开讷于言者的嘴巴,捞到别人难以获得的素材,让他发人之所未发,写出与众不同、让人悦纳的报道。从这个角度看,说春波天生是个新闻记者,也不为过。

当然,当个好记者光有天分远远不够,还得有勤勉、好学、向善的品质。大学念旅游管理的史春波,有自知之明,善于“发现自己”,毕业后一开始在酒店工作,算是专业对口,但他心心念念要加盟媒体,为的是圆中学时就萌生的“记者梦”。干上自己热爱的工作,吃苦耐劳就变成乐享时光;他酷好读书,广闻博识,这是被称为“杂家”的记者行当所需要的;他一心向善,平时聊谈间透着满满的家国情怀,期待着自己的一篇篇负责任的调查报道,“能推动一点点的社会进步”。如此为人作文的姿态,立意已经很高了。

一直不知道史春波涉足国画,直到去年他在千岛湖的画展,被媒体报道出来,才得知他跨界至人生的另一个山峰了。归根结蒂,对个体来说,绘画与新闻写作,都是心情理念的表达、生命能量的释放,只是方式不同而已。事实上,新闻从业人士旁涉美术者,还真不少,像台州杂文家赵宗彪的素描、木刻,浙报禇定华的钢笔画,钱报柏建斌的山水画……都小有成就,蔚为大观。史春波无师自通,从“我手写我心”到“我手画我心”,找到生命旅程中另一条赛道,频频以画展示人,令业界刮目相看。这,算得上他又一次“发现自己”,为文化浙江建设献上一份心力。

今天,记者向何方?——这是中国记协在今年记者节发出的“天问”,没有标准答案,但有一点可以肯定,无论移动互联网、大数据还是人工智能时代,记者都要向新闻发生的地方去;记者还要审视内心,保持本真,在追寻新闻的同时发现自己,不负时光,像“双栖明星”史春波这样,在不惑之年,当个“归来的少年”。

编辑:朱玲巧

审核:葛星星

监制:于鹏