望潮

台州市委市政府唯一官方新闻客户端

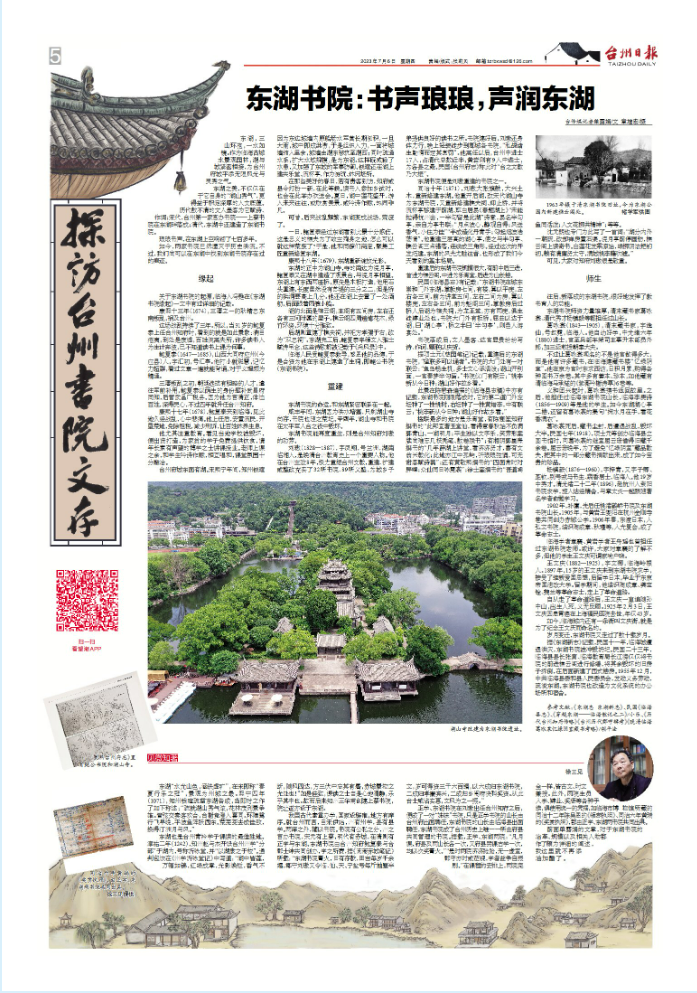

东湖,三山环抱,一水如镜。作为临海古城水景观园林,湖与城紧密相接,为台州府城平添无限风光与灵秀之气。

东湖之美,不仅仅在于它自身的“湖山秀气”,更得益于积淀深厚的人文底蕴。历代数不清的文人墨客为它赋诗、作词;宋代,台州第一家官办书院——上蔡书院在东湖畔落成;清代,东湖中还建造了东湖书院。

琅琅书声,在东湖上空响彻了七百多年。

如今,两家书院已然湮灭于历史洪流。不过,我们尚可以在东湖中找到东湖书院存在过的痕迹。

缘起

关于东湖书院的起源,临海人冯甦在《东湖书院缘起》一文中有过详细的记载。

康熙十三年(1674),三藩之一的耿精忠东南叛乱,祸及台州。

这场战乱持续了三年。所以,当31岁的鲍复泰上任台州知府时,看到的就是如此景象:满目疮痍,到处是废墟,百姓流离失所,许多读书人为生计奔波,已不知道读书上课为何事。

鲍复泰(1647—1685),山西大同府应州(今应县)人,字汇初,号汇亭。他打小就聪慧,记忆力超群,看过文章一遍就能背诵,对于义理颇为精通。

三藩叛乱之初,朝廷选拔有胆略的人才,遣往军前补用,鲍复泰以荫生的身份题补武昌府同知,后管武昌厂税务。因为他为官清正,体恤百姓,深得民心,不过四年就升任台州知府。

康熙十七年(1678),鲍复泰来到临海,见此地久经战乱,心中悲痛。他上任后,安置流民,开垦荒地,免除租税,减少刑诉,让百姓休养生息。

他尤其注重教育。看见当地学校被毁坏,便出资打造,为家贫的学子免费提供饮食,请年长素有声望的博学之士讲课授业。老师上课之余,和学生吟诗作赋,相互唱和,课堂氛围十分融洽。

台州府城东面有湖。宋熙宁期间,知州钱暄因为东边城墙内原船场水军营长期淤积,一旦大雨,城中即成洪涝,于是组织人力,一面将城墙缩入里余,城墙由湖东移筑至湖西;同时疏通水系,扩大水域规模,是为东湖。这样既减轻了水患,又加强了东城的军事防御。钱暄还在湖上建共乐堂、流杯亭,作为游玩、休闲场所。

在那些美好的春日,若有贵客到访,知府或县令打扮一新,在此等候。读书人参加乡试时,也会在此举办欢送会。夏日,湖中莲花盛开,游人来来往往,或欣赏美景,或吟诗作赋,热闹非凡。

可惜,后来战乱频繁,东湖变成战场,荒废了。

一日,鲍复泰经过东湖看到此景十分感伤。这是忠义的樵夫为了故主殉身之地,怎么可以就这样荒废了?于是,他和同僚们商定,聚集工匠重新修复东湖。

康熙十八年(1679),东湖重新绽放光彩。

东湖的正中为湖山寺,寺的南边为浣月亭,鲍复泰又在湖中建造了观景台,与浣月亭相望。东湖上有东西两座桥,原先是木板打造,他用石头重建,长度虽然没有苏堤的三分之二,但是桥的拱洞要高上几分。他还在湖上安置了一处酒舫,后面跟着两艘小船。

湖的北面是樵云阁,主阁有五间房,左右还各有三间附属的屋子。樵云阁四周遍植花木,绿竹环绕,环境十分雅致。

后湖则重建了樵夫祠,并祀方孝孺于右,改为“双忠祠”。东湖完工后,鲍复泰率领文人雅士赋诗吊念,这些诗歌都被记载于《采风录》中。

临海人民受鲍复泰教导,感恩他的品德,于是合资为他在东湖上建造了生祠,即鲍公书院(东湖书院)。

重建

东湖书院的命运,和东湖紧密联系在一起。

咸丰年间,东湖因为洪水堵塞,只剩湖山寺尚存,书院也随之荒圮。辛酉年间,湖山寺和书院在太平军入台之役中毁坏。

东湖书院能再度重生,则是台州知府刘璈的功劳。

刘璈(1828—1887),字凤翔,号兰洲,湖南临湘人,是晚清台州教育史上一个重要人物。他在台州主政8年,极力重振台州文教,重建、扩建或整改充实了32所书院、89所义塾,为城乡子弟提供良好的读书之所。书院建好后,刘璈还身体力行,晚上轻装徒步到郡城各书院,“私觇诸生勤惰而定其赏罚”。他离任以后,台州中进士17人,占清代总数近半,黄岩则有9人中进士,为各县之最。民国《台州府志》称此时“台之文教乃大振”。

东湖书院便是刘璈重建的书院之一。

同治十年(1871),刘璈大张旗鼓,大兴土木,重新修建东湖。他重开后湖,改宋代湖山寺为东湖书院,又重新修建樵夫祠,仰止桥,并将流杯亭移建于前湖,取白居易《春题湖上》“未能抛得杭州去,一半勾留是此湖”诗意,易名半勾亭,亲自为亭书联:“月点波心,静观自得;风送香气,小住为佳”“半成造化丹青手;勾起烟波浩荡情”。他重建三层高的湖心亭,使之与半勾亭、樵云阁三点错落,连线成三角形。经过这次的开发拓建,东湖的风光尤胜往昔,也形成了我们今天看到的基本格局。

重建后的东湖书院规模很大,有前中后三进,首进为樵云阁,中为乐育堂,后进为山长楼。

民国《临海县志》有记载:“东湖书院在城东崇和门外东湖。掌教房七间,有楼,翼以平庑,左右各三间。前为讲堂五间,左右二间为房,翼以楼庑,左右各五间,前为魁阁三间。掌教房后过桥入后湖为樵夫祠,为龙王堂,亦有两庑,俱生徒肄业处也。书院大门外有板桥,屈曲以达于湖,曰‘湖心亭’,桥之半曰‘半勾亭’,则邑人游宴处。”

书院落成后,文人墨客、达官显贵纷纷写诗、作词、题联以庆贺。

据项士元《慈园笔记》记载,重建后的东湖书院,“楹联多可以诵者”。书院的大门处有一对联云:“鱼鸟畅生机,多士文心添活泼;湖山开别面,一官春梦半勾留。”书院仪门有联云:“桃李新从今日种;湖山好作故乡看。”

此景在陈懋森编撰的《临海县志稿》中亦有记载,东湖书院刚刚落成时,它的第二道门外左坛种了一株桃树,右坛种了一株黄蜡李,中有联云:“桃李新从今日种;湖山好作故乡看。”

楹联最多的地方是乐育堂,有陈鹿笙知府撰书的“此邦宜著玉堂仙,看得意春秋始不负满郭青山、一湖明月;平生独以文字乐,笑劳形案牍尚难忘几枝秃笔、数卷残书”。有湘阴郭崑焘撰书的“几年辟湖上讲堂,看济济贤才,喜有文翁兴教化;此地亦江中孤屿,听琅琅弦诵,可无谢客赋诗篇”。还有黄敬熙撰书的“四面常时对屏嶂;众仙同日咏霓裳”;徐士銮撰书的“吾道鸢鱼同活泼;人文花柳共精神”;等等。

沈元朗也专门为此写了一首词:“湖分内外一朝疏,改却禅房置石渠。浣月亭前停画舫,樵云阁上读奇书。白莲花发乘凉始,绿柳阴浓把钓初。赖有清廉贤太守,满城桃李藉吹嘘。”

可见,大家对知府刘璈很是敬重。

师生

往后,新落成的东湖书院,很好地发挥了教书育人的功能。

东湖书院师资力量雄厚,清末藏书家葛咏裳、清代秀才杨镇毅等都担任过山长。

葛咏裳(1843—1905),清末藏书家,字逸仙,号叔霓,临海人。他自幼好学,中光绪六年(1880)进士,官至兵部车架司主事升本部员外郎,加三级敕授朝奉大夫。

不过让葛咏裳闻名的不是他官做得多大,而是他有许多藏书,在临海建藏书楼“忆绿阴室”。他在京为官时东求西访,日积月累,购得各种图书万余卷。其中多有善本、珍本,如他藏有清临海马承燧的《紫薇吟榭诗草》6卷等。

义和团兴起时,葛咏裳携书返回故里。之后,他担任过临海东湖书院山长,临海李庚诗(1856—1909)等是他的学生。如今东湖湖心亭二楼,还留有葛咏裳的集句“掬水月在手,看花香满衣”。

葛咏裳死后,藏书尘封,后遭遇战乱,毁坏大半。民国七年(1918),项士元等创办临海县立图书馆时,向葛咏裳的继室屈云珊借得旧藏千余卷。屈云珊晚年,为了避免“忆绿阴室”藏品散失,把其中的一部分藏书捐献出来,成了如今宝贵的珍品。

杨镇毅(1876—1960),字梓青,又字子卿、芷钦,别号戎马书生、蔬香居士,临海人。他19岁中秀才。清光绪二十二年(1896),赴杭州入紫阳书院求学,旋入诂经精舍,与章太炎一起跟随著名学者俞樾学习。

1902年,补廪,先后任桃渚鹤峤书院及东湖书院山长。1905年,与黄岩王燮阳在杭州金刚寺巷共同创办赤城公学。1906年春,东渡日本,入弘文书院,结识陶成章、秋瑾等,入光复会,成了革命志士。

临海学者章襄、黄岩学者王舟瑶也曾担任过东湖书院老师。或许,大家对章襄的了解不多,但他的学生王文庆可谓家喻户晓。

王文庆(1882—1925),字文卿,临海岭根人。1897年,15岁的王文庆来到东湖书院求学,接受了维新爱国思想,后留学日本,毕业于东京帝国法政大学。留学期间,他结识陶成章、龚宝铨、魏兰等革命志士,走上了革命道路。

自从走了革命道路后,王文庆一直追随孙中山,出生入死,义无反顾。1925年2月3日,王文庆因患胃癌在上海福民医院去世,年仅43岁。

如今,临海城内还有一条街叫文庆街,就是为了纪念王文庆而命名的。

岁月变迁,东湖书院又走过了数十载岁月。

据《东湖新志》记载,民国十一年,临海城遭遇洪灾,东湖书院被冲毁坍圮。民国二十三年,临海县县长张寅、临海教育局长江滂仅仅将书院的前进樵云阁进行修缮,将其余毁坏的旧房子拆倒,在后面新建了西式楼房。1955年12月,中共临海县委和县人民委员会,发动义务劳动,疏浚东湖。东湖书院也改造为文化系统的办公场所和宿舍。

1963年摄于清东湖书院旧址,今为东湖公园内新建樵云阁处。褚学军供图

参考文献:《东湖志·东湖新志》、民国《临海县志》《穿越东湖——临海散记之二》/小乐 、《历代台州知府传略》《台州历代郡守辑考》《晚清临海葛咏裳忆绿阴室藏书考略》/胡平法

见微知著

临海市博物馆原馆长、文史专家 徐三见

东湖“水光山色,涵映虚旷”,在宋即称“春夏行乐之冠”,景观为州城之最。熙宁四年(1071),知州钱暄疏凿东湖告成,当即对之作了如下称述:“疏就湖山秀气浓,花林茂列景争雄。管弦交奏客欢合,台榭竞澄人喜同。环障鹭行飞早晚,平波鱼阵跃西东。荒芜芟去成佳致,换得汀洲月与风。”

东湖也是台州青衿学子课读的最佳胜地。淳祐二年(1242),知州赵与杰开设台州州学“分部”于湖内,号称沂咏堂,并“以湖隶之于校”。通判包恢在《州学沂咏堂记》中写道:“湖中皆莲,万幅如锦,红绿成章,光影焕烂,香气不断,随风四达,方三伏中忘其有暑,赤城景物之尤处也!”如是佳致,课读之士自是心地清静,乐乎其中也。故而后来知州王华甫创建上蔡书院,院址遂亦设于东湖。

我国古代素重办学,国家设辟雍,地方有庠序。就台州而言,自宋伊始,州有州学,县有县学。两庠之外,辅以书院。书院有公私之分,州之官办书院,宋元有上蔡,明代有赤城,在清则有正学与东湖。东湖书院由台州知府鲍复泰与合郡士绅共同创办,学之所费,据《闲斋赤城笔记》所载:“东湖书院膏火,旧有存款,田亩每岁千余缗,郡守刘璈又令临、仙、天、宁盐号每斤抽厘半文,岁可得资三千六百缗,以六成归东湖书院,二成归孝廉宾兴,二成归乡闱府决科奖资。从此台士咸沾实惠,文风为之一振。”

正学、东湖书院在刘璈出任台州知府之后,便成了一对“姊妹”书院,只是正学书院的山长由台州府出面聘任,东湖书院的山长由临海县出面聘任,东湖书院成了台州历史上唯一一所由府县共同管理的书院。据载,正学、东湖两院:“凡月课,府县及两山长各一次,又府县另课古学一次,均以次奖膏火。”“是时两院济济跄跄,无一虚室,郡守亦时或莅视,学者益争自振刷。”在课程的安排上,两院完全一样,皆古文、时文兼授。此外,两院生员入学、肄业、奖惩等各种手续,俱使用统一的凭据,如临海市博物馆所藏的同治十二年陈吴恩的《领券执照》、同治六年黄瑞的《奖赏执照》,都由正学、东湖两书院共同出具。

徐三见摄

前面单露娟的文章,对于东湖书院的治革、规模以及相关人物都作了颇为详细的阐述,我这里就不再添油加醋了。

往期链接

编辑:彭 洁

审核:陈 婧

监制:于 鹏

总监制:林学富