望潮

台州市委市政府唯一官方新闻客户端

嘉靖二十一年(1542),台州范围内发生了水患,但对于临海来说,这算是风平浪静的一年。此时,担任台州知府的是周志伟。在台州任职期间,他兴建学校,组织修建海闸,解决大姓田地争讼问题等,为百姓做了不少益事,百姓也在黄岩县治东为其立祠。嘉靖二十一年,是周志伟任台州知府的最后一年。离任前,他在临海白云山麓创办了赤城书院,后改名为“正学书院”。

有关书院的初建,是比较清晰的。据民国《临海县志》记载,赤城书院最早便是由知府周志伟,同知朱世忠、王廷干开始修建的,规模如下:“中祀十贤,堂曰文会,轩曰敬止,东曰育才,西曰观徳,并立射圃,名曰赤城书院。”

为什么要修建赤城书院?在民国《临海县志》有关普贤寺的记载中,引用了黄绾所作《赤城书院记》的一句话,“吾太守山阳周公见天子有辟佛崇儒之志,乃即其宫撤浮图像设,改为十贤祠,又造屋若干楹,待乡之士”。即周志伟认为天子辟佛崇儒,顺势撤掉佛像,建造书院,发展教育。也因为这段记载,后人认为周志伟是将当时山上的普贤寺改为了赤城书院。

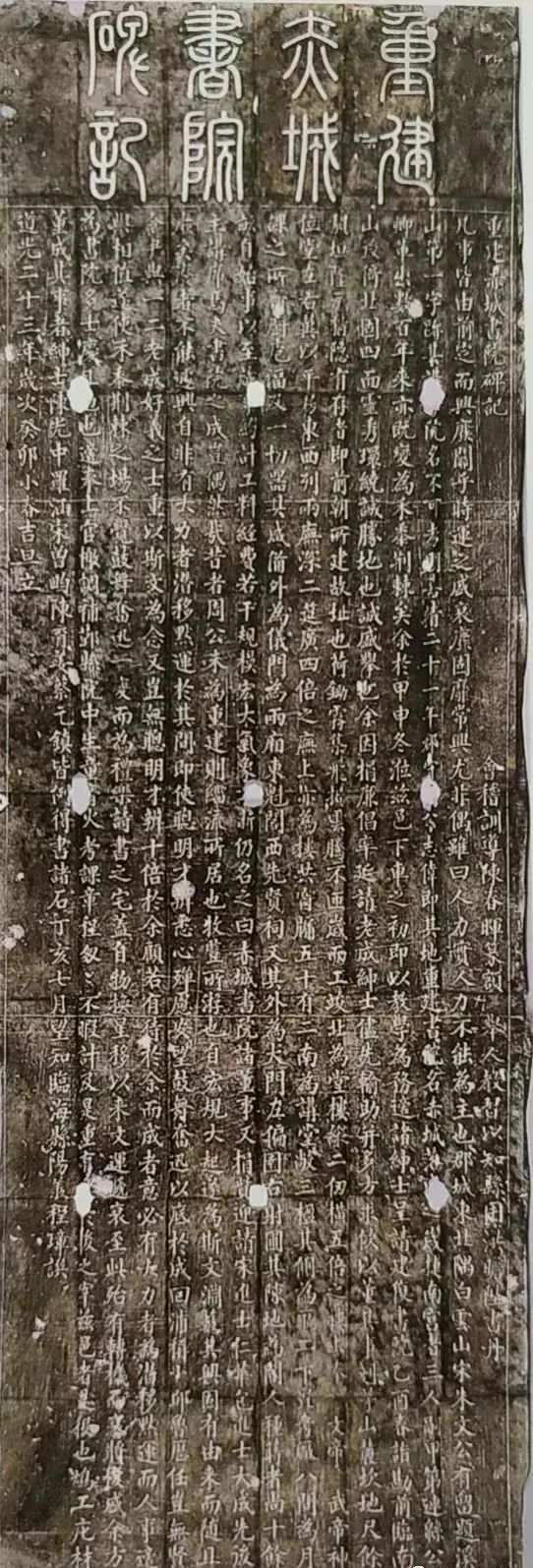

而在道光年间撰写并雕刻的《重建赤城书院碑记》,提到了“郡城东北隅白云山,宋朱文公有留题‘溪山第一’字迹,其讲学院名不可考。明嘉靖二十一年,郡守周公志伟即其地重建书院,名赤城”。也就是说,周志伟可能为传续溪山第一书院的文化精神,修建赤城书院。不过,这两个理由并不矛盾,可以并存。

《重建赤城书院碑记》

上面提到的溪山第一书院,据康熙《临海县志》记载,“在山脊龙顾山侧”。普贤寺据康熙《临海县志》记载,“在城内北山”。这里所说的白云山、龙顾山、北山,其实都与大固山有关。大固山,又名龙顾山。因为宋绍兴十年有道士在山上发现晋永和十年的断碑,有“龙顾”字,因而又名龙顾山。关于北山、白云山,康熙《临海县志》也解释,“自治后而北则曰北山,自北稍东,则曰白云山,其实一山也”。

总之,赤城书院顺利落成。建成之后,周志伟时常来到书院,与士子讲解经义,交流学问。在知府的带动和书院的辐射下,当地形成了良好的读书尚学的风气。《重建赤城书院碑记》里提到,“落成之岁,捷南宫者三人,嗣甲第连绵,公卿辈出。”

只是后来,书院倾圮了。

具体什么时候倾圮的尚未可知,但是什么时候重建,县志上有记载——清道光五年(1825),临海知县程璋及绅民等捐资重建,重建仍保留了“赤城书院”的名字。这次重建,有了《重建赤城书院碑记》。

相比旧书院,新的赤城书院可谓“规模宏大,气象聿新”。

书院的布局大致如此:“北为堂楼,纵二仞,横五倍之,上奉文帝、武帝神位,左右翼以平房,东西列两庑,深二筵,广四倍之。”庑上亦为楼,共有窗户五十二扇。

南边是讲堂,“敞三楹,其侧为厅,厅下置考厂八间,为月课之所”。并且,在这里,满足生活所需的斋厨庖湢以及相关器具一应俱全。

外边是仪门,为两厢,东面是魁星阁,西面是先贤祠。再往外,还有大门,左边是偏园,右边是射圃,功能十分齐全。甚至在空地上,还有看门人种的东西,大约也有十亩。

道光十九年(1839)三月,潘观藻任台州知府。

在台州任上,潘观藻做了几件事情,其中一件便是改“赤城书院”为“正学书院”,并奉方孝孺(亦称“正学先生”)于书院中,还将近圣书院的田亩拨给正学书院,以增师生膏火。近圣书院是台州知府张联元于康熙五十二年(1713)所建,到了咸丰元年(1851),因膏火不敷,改为义塾。

潘观藻在台州任职的时间并不长,道光二十年(1840)九月,他因办事不力遭到革职。

离任时,潘观藻到巾山三元宫扶乩,作五律《三元宫》一首,又作《留别台州》四首,其中一首,“书生面目太酸寒,试着初衣觉便安。不厌清贫求小郡,也须福慧了粗官。无田致悔归田晚,到海信知观海难。敢对西风怨摇落,赋闲原是赋秋潘”,道出了自己对宦海沉浮、人生变幻的感慨。

而改了名的书院,命运也如潘观藻的仕途一般戛然而止。

咸丰十一年(1861),正学书院毁于太平天国战乱。民国《临海县志》在“大事记”中记录了那一年太平军进入临海之灾,“十一月初一日,粤匪陷郡城,知府龚振麟、协镇奎成、知县郑煜弃城遁”。在城陷前,正学书院的名字也出现在了这段历史中,“绅士前后启于郡守,请移正学书院膏火三千串,权充军需……”

直至同治六年(1867),书院再得新生。彼时,百废未举,台州知府刘璈考虑到“立政之体,首重文教”,因此再次重建书院,邑绅傅兆兰董其事。

清同治六年台州知府刘璈重建的正学书院,部分建筑遗存(吴有泰摄于1982年)

关于这次重建,刘璈有作记,其中详细记录了新书院的规模和布局。书院还是建在旧址,但是“稍变其制”,大致如下:

前副山原来是楼,改成平阁,“正中祀方先生,东西两龛配以阖郡乡贤,藉资景仰。惟先生尊人愚庵公亦在列,用特于正座上另庋一阁奉之,以昭推崇”。

前边是讲堂,面阔三间,左右两边有游廊,“易二门基建讲堂,堂两翼为小院落,南北向,各建书舍堂之下,东西各五楹,前为二门,门后又有书舍”。

门外东首原来是奎阁,奉文昌,如今建造了平厅三间,祭祀十忠。西首也建了平厅三间,用来祭祀之前有贤名的守令。

后来,来学习的学生日渐增加,书院又建造东西书舍各五间。

刘璈于同治三年(1864)十月署台州知府,同治七年(1868)实授,到同治十一年(1872)九月卸任。在任台州的这几年,他做了不少利民利城的好事,不仅剿杀寇盗,守一方平安,还重视教育,抓城市建设。他死后,百姓建了刘祠以纪念。有关刘璈建桥、修塔、治湖、改府署、修文庙、复建朱子祠、重建社仓、修缮善济院等诸事不一一道来,我们重点来聊聊他大兴文教之事。

据统计,刘璈在任期间,督促各县新建、重建、扩建或整顿的书院共32所,在府城临海,筹款修复了府学、县学,设立校士馆;为了使贫寒子弟能入学读书,广设义塾达百所,其中兴建临海城乡的义塾有38所。重建正学书院便是其中一项工程。

在同治七年(1868),刘璈还颁布了《重定正学、东湖、广文书院规条》,为三个书院制定了规章制度,规条制定得很细,比如书院经常组织考试,会排名不同等级,还会根据排名进行奖惩。还有一些规定,例如不能旷课,外出要请假,禁止吃洋烟,朔望清晨要诣神前行礼,不能抓东湖里的鱼,等等。而且,刘璈常常“轻装徒步,乘夜诣各书院,私觇诸生勤惰而定其赏罚”。想象一下,穿着便装的刘璈乘着月色,潜入书院,暗中观察学生们念书的情况,这画面跟如今老师站在窗外观察学生简直一模一样,着实有些可爱。

除了修建书院和义塾,刘璈还拟定章程,抽海门盐捐以作书院和义塾的经费,以及生员乡试和举人文闱会试的经费;划拨了府城东南两乡20里范围内田租给培元局,专款用于教育;并在京城设立台州会馆,专供台州赴京投考的人旅宿之用。

如此种种,使台州文教大振,文运起色。

正学书院属于官办书院,官办书院由官府聘任山长。《临海县志》载,“正学书院山长府聘,东湖书院山长县聘”。根据碑记和县志等的记载,我们得以知晓部分曾在正学书院担任山长的人。

这其中,有知府兼任的。如王绍燕,道光二十六年(1846)十月至二十七年(1847)在台州知府任上。根据项士元《旅杭日记》(1916年四月初一日记)的记录,王绍燕在“公丁未(道光二十七)兼正学书院山长”。

还有许多优秀的学者也被邀请担任山长。

道光五年(1825),宋仁华、包大成先后任主讲席。宋仁华是嘉庆二十四年(1819)己卯恩科进士,包大成为道光三年(1823)癸未科进士。

改为正学书院后,曾聘何钟麟任山长。何钟麟是道光二十九年(1849)己酉科拔贡第一名,授金华府永康县县学教谕训导,致仕归,历主讲尊儒、安洲、椒江、正学各书院。

刘璈重建正学书院后,聘请举人陈一鹤主持。陈一鹤,字竹泉,临海人,道光十九年(1839)举人,官工部屯田司员外郎。陈一鹤还参与了京城台州会馆的筹建以及校士馆的重建等,助力家乡士子的科举。

后来,黄岩举人、著名学者王棻也曾主持。王棻,字子庄,号耘轩,同治六年(1867)举人,著有《台学统》《中外和战议》与《文史通义辨章》等,主持编纂了《黄岩县志》《杭州府志(稿)》等地方志。王棻执教过的书院很多,黄岩、温岭、临海的书院,以及温州、丽水和江西南昌等地的书院,都有他传道授业的身影。光绪十七年(1891),63岁的王棻任职正学书院。

到了清末至民国阶段,临海的教育也从古代封建教育向近现代教育转变发展,书院改为学堂,并开始普及义务教育。民国五年(1916),师范部奉命单独设置,将城关北部白云山下正学书院旧址(现台州初级中学东半部分)单独成立会稽道师范第三讲习所。次年,定名为浙江省第六师范。民国十二年(1923),第六师范并入六中。民国二十三年(1934),学校改名为浙江省立台州初级中学。往后,学校又经历改名、增设、合并、分部等,1998年以后,学校以“浙江省台州初级中学”之名开始独立办学至今。因而,如今学校里,还留有浙江省第六中学校、重建赤城书院碑记、台州中学沿革的碑林。

台州初级中学 徐古忆/摄

值得一提的是,民国十一年(1922),应浙江省立第六师范学校校长郑鹤春的聘请,朱自清先生来校执教,值第二年春去温州。在台期间,朱自清创作了散文《匆匆》和白话长诗《毁灭》,还有《笑声》《灯光》等新诗,《读<湖畔>诗集》等论著。

有意思的是,在《一封信》里,朱自清描述了他关于这所学校的一些印象,比如第一次看见学校感觉自己“脱却人间烟火气而飘飘欲仙”,结果发现楼里“柱子如鸡骨,地板如鸡皮”。但幸好自然的宽大、紫藤花的繁华,拯救了他的心情。再如望江楼上看浮桥,九折桥上看柳色,南门外看梨花,看北固山上的雪,他说:“我对于台州,永远不能忘记!”

参考资料:民国《台州府志》、康熙《临海县志》、民国《临海县志》、《临海市教育志》《历代台州知府传略》等

见微知著

临海市博物馆原馆长、文史专家 徐三见

正学书院是明代台州府的官办书院,“前临南山,后倚北固,四面灵秀环绕,诚胜地也”。

正学书院的前身曰赤城书院,书院的创建者台州知府周志伟之所以取名“赤城”,是因为“赤城”素为台州之统称与别称。自宋陈耆卿主纂的第一部“台州府志”以《赤城志》为名,而后台州的文人士大夫便沿用不绝。如宋林表民纂辑的《赤城续志》《赤城三志》《赤城集》如是,谢铎所纂之续志亦称《赤城新志》,其他如《赤城后集》《赤城三集》《赤城全集》《赤城别集》《赤城文抄》《赤城文献志》《赤城诗集》《赤城艺文略》《赤城论谏录》《赤城会通记》等亦莫不如是。“赤城”二字,俨然成了“台州”的代名词。周志伟取“赤城”以名书院,也是为了标示这是一所面向整个台州的官方书院。原礼部尚书黄绾为之作记。

在台州历代这么多的行政长官中,周志伟可以说是一个名副其实的“名宦”。在任期间,除了“大兴学校,日与士子讲解经义”之外,“时黄、太濒海诸地潮冲闸坏,比岁不登,(志伟)特疏建闸,又请复河泊大使以司启闭,两邑自是岁有秋。平日政务德化:时有大姓杨某者,争构讼,累岁不止。志伟亲往按视,开示大义,且谕以诗云:‘虞芮让田今亦羡,闭门思过我应惭。乾坤谁是千年主,惟有青山石自巉。’于是感泣相让,为之勒石。”台人蔡潮特撰《德政碑记》以纪其绩。嘉靖十九年(1540),沿海一带“海溢浸民庐”,周志伟又亲自“勘视赈恤,黄尚书绾作《甘棠遗爱祠记》,盛述其德”。令人有些不解的是,在黄绾的文集中,这两篇与周志伟有关的记文,都没有收入其中,以致我们再也无法了解其具体情状了。

道光五年(1825)春,临海县令程章重建赤城书院,“不匝岁而工竣”,临海绅士陈光中、罗涵、宋曾昀、陈育姜、蔡元镇均为这次书院的重建各尽其力。只是因为工程初竣,而程被调鄞县知县,故而“院中生童膏火,考课章程,匆匆不暇计及”,估计是继任临海知县的姚肇仁在任时才逐渐完善的。

至于台州知府潘观藻后来奉祀方孝孺于院内,并改“赤城”为“正学”,这一方面是出于潘对方正学先生的景仰,另一方面恐是其有感于自己的任途蹭蹬、连年遭贬、命运不济。再则,潘观藻是一个比较纯实的文人,或许他自知性格柔弱、处事寡断,于是欲弥补些许方正学的耿介之气,而特意为之。虽然如此,终因秉性能力所致,最终还是被指“疲懦无能”而受到革职处理。

刘璈读书并不多,任职台州知府则较长。文化程度不高的他,却“精明强干,勇于任事”,以铁腕治政。他极其重视文教,对读书人也特别尊重。其所作为,虽然受到一些非议,但他在台州的建树与政绩,的确绝非一般官僚所能比肩,特别在对台州教育事业方面的贡献,堪称“前无古人”。刘璈晚年被谪黑龙江,光绪十二年(1886)十二月死于戍所。光绪十四年(1888),台属六邑士绅聚集临海东湖,为之举行公祭仪式,并建祠以祀。王棻在《前台州知府刘公祠堂记》中称:“入国朝(指清朝)来二百四十余年,守台者不下五六十人,其治绩则以刘公为冠!”

总体而言,有关正学书院的文献记载相对较为丰富,王佳丽的文章中介绍得也特别详细,读者诸君稍加浏览,自可一目了然。

往期链接

编辑:王佳丽

审核:林立

监制:于鹏

总监制:陈永渊