望潮

台州市委市政府唯一官方新闻客户端

来到温岭方山,我们能见到仿明代风格重新建制的方岩书院,而书院的前身,隐匿在当地的一个小山村中。

方岩书院的故事,要从桃溪的谢氏家族说起。

桃溪,既是溪名,也是地名。桃溪自方岩(今方山)缓缓流淌而出,滋养了一方水土。而方岩,既是王羲之笔下“绝巘壁立如城”之地,也是钟灵毓秀的“邑之镇山”,以方岩为名的书院,更添了几分山水灵性。

初创书院

方岩书院,因明代文学家谢铎讲学而闻名。

谢铎(1435—1510),字鸣治,号方山,又号方石,天顺八年(1464)进士,官至礼部右侍郎,管祭酒事,卒赠礼部尚书,谥文肃,是茶陵诗派重要代表诗人。

明宣德十年(1435),谢铎出生于黄岩县方岩乡三十都(今温岭市大溪镇方山村)。

谢铎自幼好学,据谢氏宗谱记载,他7岁时就进入族人开办的祠堂读书,以叔父谢省、谢绩为师,“年十四,叔父授以《四子书》《毛诗》,辄通大义”。

谢省是明景泰五年(1454)进士,为官勤勉清廉。他常以“为官犹以不称职而自愧”,多次请辞,于成化九年(1473)获准致仕返乡。谢省乡居期间,致力兴办家学,与谢宗胤(谢铎父亲)、谢绩一道,于成化十三年(1477)建成会缌庵,用于奉祀先祖和为谢家子弟及邻家少年讲学。谢绩是谢省之弟,诗文造诣颇深。谢省出仕后,谢铎由他教导。

谢省、谢绩对谢铎影响深远,谢铎对他们也“师事终身”。

谢铎中进士后,出仕翰林院,诗文、政论广泛流传,返乡讲学时,“从游者众”。而会缌庵内形制局促,慕名前来求学之人渐多,难以容纳,于是谢铎商请谢省,扩建会缌庵。

于是,谢氏家族在“(太平)县西北三十里,方岩山北”筹建方岩书院,“以为子孙百世讲学之地”,从成化二十三年(1487)动工,到弘治二年(1489)建成。

扩建方岩书院是项浩大的工程,“为堂四楹,左右为相观、恐闻二斋,以居学徒。置田三十亩,以资教事”。书院原址附近还建有采藻亭、望海亭、仰高亭三亭,竹林池、采藻池、濯缨池三池,桃溪书屋、方石山房等皆在其中。

建设书院过程中,谢氏家族耗尽心力,期间还遇好事者从中作梗,诬称谢铎为建书院而“占寺田,不肯纳米”。为此,谢铎致信时任台州知府陈相,“名下若有一毫寺田,则己所有田地皆当入官”。

由此见得,方岩书院的建立,是一场关乎天时、地利与人和的多方博弈。

进退之间

谢铎的一生中,三次出仕在朝为官,三次离职返乡家居,而创办书院的历程,贯穿在这“三进三辞”之中。

三次出仕,一在翰林院,二任南京国子监祭酒,三任礼部右侍郎,管祭酒事。

首次返乡,从成化十六年(1480)到弘治元年(1488),达八年之久。

成化十六年(1480)五月,谢铎的父亲亡故,六月,奔丧途中又闻母亲突然病故。谢铎悲痛欲绝,居丧两年间“心神耗乱,气血摧毁,几不能生”。

成化十八年(1482)闰八月,谢铎服丧期满,例该起复,但谢病家居。同年十一月,谢铎长子兴仁亡故。

遭受丧子之痛的他,索性辞官,在家闭门读书,闲暇时则与谢省登眺方岩之上,或执教于会缌庵,指导族人读书。期间,谢铎创作了大量诗文,如代表作《缌山杂咏五十首》。

弘治元年(1488),时年53岁的谢铎虽栖居乡里数年,仍关心民情,怀忧国事,于是应召回朝,以原官翰林院侍讲续修《宪宗实录》。

谢铎在翰林院的时间最久,在此期间,与李东阳等人交谊甚深,诗歌唱和,文章应答,茶陵诗派应运而生。

弘治三年(1490),谢铎擢任南京国子监祭酒。上任后,他提出“择师儒以重教化之职,慎科贡以清教化之源,正祀典以端教化之本,广载籍以永教化之基,复会馔以严教化之地,均拨历以拯教化之弊”的教育主张,尤其是“慎择师”,称“师道立则善人多,善人多则天下治,是师儒之职诚不可以不重”。

遗憾的是,谢铎的提议未被朝廷采纳。他在“正祀典”改革中又与傅瀚意见相左,改革抱负无法施展,加上弘治二年(1489)六月妻孔氏亡故、弘治四年(1491)三月次子兴义亡故,让他决意辞官,致仕还乡,此次“家居将十年”,这便是谢铎的第二次返乡。

“先祀无托”固然是“乞致仕”的重要原因,然而作为理学家的谢铎,最关键的辞职原因恐怕还是“正祀典”中“进杨时,黜吴澄”的提议受挫,与他“风教所关,不可不正”的观念相违背。

另一个促使谢铎致仕的原因,是方岩书院的建立。谢铎第一次谢病居家时,就着手将会缌庵改建为方岩书院,书院既已建成,自己在朝诸事不顺,不如归去,专心办书院。

此后近十年间,谢铎在方岩书院讲学,“读书求志,日不少懈”。弘治六年(1493)十二月,谢省亡故。主持方岩书院日常事务兼讲学的重任,全部落在谢铎身上。谢铎深感责任重大,对方岩书院更是尽心尽力。

在《缌山伤感十咏·方岩书院》一诗中,谢铎对书院的殷殷之情溢于言表:“乡祠故有尊,吾院敢言尔。生作方岩师,死作方岩主!”

其一《会缌庵》云:“服缌强登山,泪湿缌如雨。庵空瓦砾初,谁辟兹山土。”

其九《方岩书院门》云:“登登方岩山,入门此其始。往辙今杳茫,迷途竟谁指。”

这些流传下来的诗文,既有慎终追远之怀,又有乡党教化表率之意。

方岩书院在当地愈加闻名,追随谢铎的“从游者”从“乡族之秀”发展为“邑之俊秀”,而谢铎亦是不遗余力,倾囊相授。

他曾教过“浙中王门”杰出代表黄绾,告诫他做学问“必有真实心地,刻苦工夫而后可”。黄绾虽后转事王阳明,但始终不改初志,以“穷师孔孟,达法伊周”为座右铭,可见谢铎对他“艮止说”思想的形成有着深远意义。

黄绾自幼刻苦好学,聪慧过人,嘉靖十八年(1539)任南京礼部尚书兼翰林学士,是阳明心学的杰出代表,也是谢铎的得意门生之一。

值得一提的是,黄绾的祖父黄孔昭,也与谢铎交情甚笃。早在景泰四年(1453),谢铎游学时,遇到了黄岩县洞黄(今温岭市城南镇照谷村)的县学生黄孔昭,两人“性介特,力学慕古,讲求经世务”,于是结成莫逆之交。

弘治十二年(1499)八月,谢铎升为礼部右侍郎,管祭酒事,扶病上任。弘治十三年(1500)四月,谢铎在两次上疏辞免未准、朝中多位好友相劝下起身入朝,不料途中又犯病,返乡休养数月,再辞官不准后,于同年十一月抵京。

改革步履维艰,加上期间多病衰弱,他再次“连疏乞致仕”,后于弘治十八年(1505)才被准许告病回家养疾。第三次返乡后,谢铎坚持在方岩书院执经讲诵,尽瘁乃已,于正德五年(1510)正月去世。

好友李东阳为他写碑铭:“维文肃公,矫矫风节。言论铿耸,行操孤洁。文必己任,教必身率。群疑众咻,莫我能訹。事有难继,弗我遑恤。力有余步,宁我无蹶。其所未竟,付诸造物。好德考终,生也无缺。乡贤有录,公自编帙。信史有笔,公所删述。公名孔彰,允继前哲。”

兴文重教

为推动书院发展和学术交流,谢铎对浙东各地书院也多有游历,如金华丽泽书院、温州云津书院,每至一处,或分享教学思想,或交友研文吟诗,在多地留下了他的足迹。

尤其是弘治十三年(1500)返京途中,他经温州的云津书院,题诗《云津书院次陈白沙韵》,对陈献章的哲学思想作出了精到的评价。

执教期间,谢铎积累了不少教学经验,也形成了明确的教育观念。如他在原“六事”主张上提出“正祀典以究明伦之实、重科贡以清入仕之途、革冗官以从京府之制、塞捷径以澄国学之源”的改革措施,表现出他一贯崇儒敦化、正本清源的教育思想和人文情怀。

谢铎亦潜心学术,曾四次参与大型史书编纂,也整理了一批理学著述,形成了“以理阐史、以史证理”的史学、理学思想。

早在成化十一年(1475)任翰林院编修时,谢铎就将《赤城志》阁本与后来陆续搜得的文献互相校订,历时十年完成《赤城新志》。为此,他曾感慨道:“吾台千数百年之文献,于是乎不至于无征矣。”

居家期间,他与乡贤余秋崖、高南郭及好友黄孔昭等人一起接手《赤城论谏录》《赤城别录》《赤城集》《尊乡录》《逊志先生文集》等乡邦文献的整理事宜。

在此基础上,谢铎提出了他的台学源流观,并整理编纂了《伊洛渊源续录》《伊洛遗音》等多部著述,为后人整理形成《台学源流》著述奠定了坚实基础,从而促进了台学乃至宋明理学的研究,进一步为浙东学术史厘清前路。

谢铎一生著述丰赡,生前即对自己所作的诗文作品进行整理,并以其居所之地命名为《桃溪集》。桃溪孕育了一代名流,留下的诗文仍在被后世传颂。

书院今声

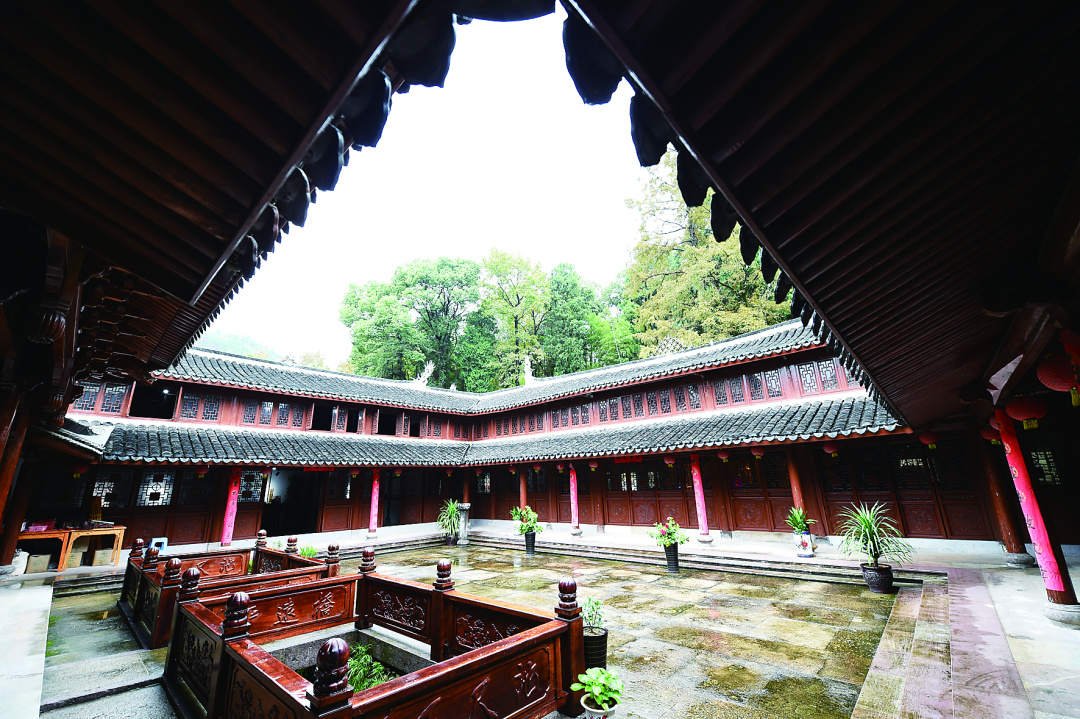

清末,谢氏族人集资重修了会缌庵的部分房屋,现在成为了隐藏在村中的一座祠堂,书院面貌已荡然无存。若不是谢氏后人带领,我们很难发现并相信,这就是方岩书院的原址所在。

此去经年,风雨剥蚀下的书院仅存庵之正室,其他均已荒废倾圮。陈诗曾在《重建会缌庵记》中写道:“先人缔造之苦心,与命名之精意,泯灭无存矣!”

后人为了继承先祖遗志,对书院进行了重建,称作“杜家堂”。原先在庵前的玉尺池上建有一座平远桥,如今也已不复存在,只剩下一块石板留在了杜家堂之中。

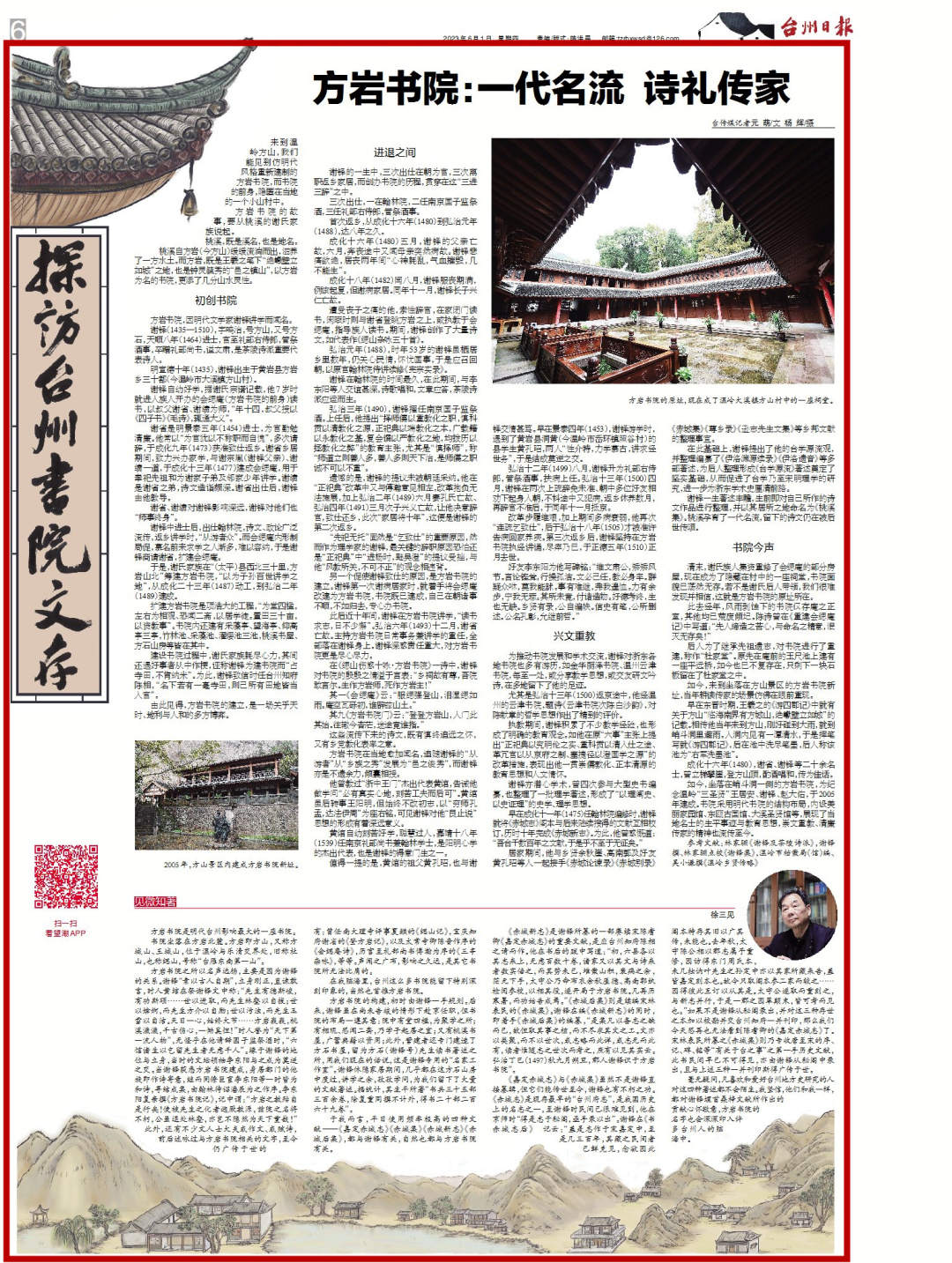

如今,来到坐落在方山景区的方岩书院新址,当年耕读传家的场景仿佛在眼前重现。

早在东晋时期,王羲之的《游四郡记》中就有关于方山“临海南界有方城山,绝巘壁立如城”的记载。相传他当年来到方山,刚好碰到大雨,就到峭斗洞里避雨。入洞内见有一潭清水,于是挥笔写就《游四郡记》,后在池中洗尽笔墨,后人称该池为“右军洗墨池”。

成化十六年(1480),谢省、谢铎等二十余名士,曾立梯攀崖,登方山顶,酌酒唱和,传为佳话。

如今,坐落在峭斗洞一侧的方岩书院,为纪念温岭“三圣贤”王居安、谢铎、赵大佑,于2005年建成。书院采用明代书院的结构布局,内设美丽家园馆、东瓯古国馆、大溪圣贤馆等,展现了当地名士的生平事迹与教育思想,崇文重教、清廉传家的精神也流传至今。

参考文献:林家骊《谢铎及茶陵诗派》,谢铎撰、林家骊点校《谢铎集》,温岭市档案局(馆)编、吴小谦撰《温岭乡贤传略》

见微知著

临海市博物馆原馆长、文史专家 徐三见

方岩书院是明代台州影响最大的一座书院。

书院坐落在方岩北麓。方岩即方山,又称方城山、王城山,位于温岭与乐清交界处,旧称杜山,也称缌山,号称“台雁东南第一山”。

方岩书院之所以名声远扬,主要是因为谢铎的关系。谢铎“素以古人自期”,立身刚正,直谏敢言,时人黄绾在祭谢铎文中称:“先生有德斯峻,有功斯硕……世以进取,而先生林壑以自拔;世以媕婀,而先生方介以自励;世以污浊,而先生玉雪以自洁。天日一心,始终大节……方岩峩峩,桃溪濊濊,千古伤心,一恸奚怛!”时人誉为“天下第一流人物”,无怪乎在他请辞国子监祭酒时,“六馆诸生以乞留先生者无虑千人”。缘于谢铎的地位与立身,当时的文坛领袖李东阳与之成为莫逆之交。当谢铎获悉方岩书院建成,身居都门的他旋即作诗寄意,继而同僚巨宦李东阳等一时皆为和诗,寻结成集,由翰林待诏潘辰为之作序。李东阳复亲撰《方岩书院记》,记中谓:“方岩之教殆自是行矣!使被先生之化者遡厥教源,兹院之名将不朽,公虽退处林壑,亦岂不隐然为天下重哉!”此外,还有不少文人士大夫或作文、或赋诗,前后述咏过与方岩书院相关的文字,至今仍广传于世的有:曾任南大理寺评事夏鍭的《缌山记》,宝庆知府谢省的《登方岩记》,以及太常寺卿陈音作序的《会缌庵诗》,历官至礼部尚书傅瀚为序的《三亭杂咏》,等等。声闻之广布,影响之久远,是其它书院所无法比肩的。

在我脑海里,台州这么多书院能留下特别深刻印象的,当然也首推方岩书院。

方岩书院的构建,初时由谢铎一手规划。后来,谢铎虽在尚未告竣的情形下赴京任职,但书院的布局一遵其意:院中有堂四楹,为聚学之所;有相观、恐闻二斋,乃学子起居之室;又有桃溪书屋,广蓄典籍以资用;此外,营建者还专门建造了方石书屋,留为方石(谢铎号)先生读书著述之所,用我们现在的话说,这是谢铎专用的“名家工作室”。谢铎休隐家居期间,几乎都在这方石山房中度过,讲学之余,孜孜学问,为我们留下了大量的文献著述。据统计,其生平所著“书共三十五部三百余卷,除复重同撰不计外,得书二十部二百六十九卷”。

于我而言,平日使用频率极高的四种文献——《嘉定赤城志》《赤城集》《赤城新志》《赤城后集》,都与谢铎有关,自然也都与方岩书院有关。

《赤城新志》是谢铎所纂的一部赓续宋陈耆卿《嘉定赤城志》的重要文献,是应台州知府陈相之请而作。他在书后的跋中写道:“初,六县各以其志来上,无虑百数十卷,诸家又以其文与诗来者数实倍之,而其势未已,堆案山积,衰病之余,茫无下手,太守公乃命布衣余秋厓德、高南郭纨检阅参校,以相其役,遂开局于方岩书院。凡再历寒暑,而功始告成焉。”《赤城后集》则是续编宋林表民的《赤城集》。谢铎在编《赤城新志》的同时,即着手《赤城后集》的编纂,“是集凡以备志之缺而已,故但取其事之核,而不尽求其文之工。文亦以类聚,而不以世次,或志略而此详,或志无而此有,读者惟随志之世次而考之,庶有以见其实云。弘治丁巳(1497)秋九月朔旦,郡人谢铎识于方岩书院”。

《嘉定赤城志》与《赤城集》虽然不是谢铎直接纂辑,但它们能传世至今,谢铎也有不朽之功。《赤城志》是现存最早的“台州府志”,是我国历史上的名志之一,至谢铎时民间已很难见到,他在京师时“得是志于秘阁,亟手录以出”。谢铎在《书赤城志后》记云:“盖是志作于宋嘉定中,至是几三百年,其藏之民间者已鲜克见,念欲因此阁本特存其旧以广其传,未能也。去年秋,太守陈公相以郡志属予重修,因访得东门周氏本,未几拙讷叶先生之孙定中亦以其家所藏来告,盖皆嘉定刻本也。故今只取阁本参二家而较之……因得彼此互订以从其是。太守公遂取而重刻之,与新志并行,于是一郡之因革颠末,皆可考而见也。”如果不是谢铎从秘阁录出,并对这三种存世之本加以校勘并交台州知府一并刊印,那么我们今天恐再也无法看到陈耆卿的《嘉定赤城志》了。宋林表民所纂之《赤城集》则乃专收唐至宋的序、记、碑、铭等“有关于台之事”之第一手历史文献,此书民间早已不可得见,亦由谢铎从秘阁中录出,且与上述三种一并刊印斯得广传于世。

毫无疑问,凡喜欢和爱好台州地方史研究的人对这四种著述都不会陌生。我坚信,他们和我一样,都对谢铎埋首桑梓文献所作出的贡献心怀敬意,方岩书院的名字也会深深印入许多台州人的脑海中。

往期链接

编辑:吴世渊

审核:诸葛晨晨

监制:于鹏

总监制:牟同飞