望潮

台州市委市政府唯一官方新闻客户端

南宋祥兴二年(1279),崖山海战后,南宋灭亡。

这一年,仙居人翁森24岁。他最大的爱好便是读书,博古通今,有着满肚子的学问,面对破碎的山河,他决定不再出仕为官。

建立元朝的蒙古人,在马背上打天下,文化素养却远没有他们的军事力量强大。对于宋朝举足轻重的科举制度,蒙古人表现得不屑一顾,一度停废,即便后来为了统治汉人和“南人”这两个被剥削和压迫的阶层,重又开科取士,但指导原则却是要坚定地把这两个阶层完全排斥在核心统治阶层之外。这里的“南人”,一般指元灭南宋后征服的江南、华南等汉人和其他民族,当时的台州人就属于“南人”。

对于一直走着“从开蒙到科举”之路的读书人来说,这是一种巨大的打击。渐渐地,社会的读书风气变得越来越淡薄。

翁森当时就站在文教受到重创的历史洪流中。

隐逸乡间的他,挥笔写下《四时读书乐》。这组劝人读书的诗,流传颇广,影响深远。

翁森还在学风渐衰的家乡仙居创办了安洲书院,以儒学教化乡人,引来众多受教者,耕读之风“彬彬称盛”。

翁森(1255—1326),字秀卿,号一瓢,仙居双庙乡人,宋末元初杰出的教育家、诗人,与林放、吕徽之并称仙居三处士。

翁森嗜书如命,被叫作“翁书橱”,书读得多了,学识自然渊博。

他与临海的陈孚(字刚中,曾为翰林学士)交情深厚。陈孚奉命出使西川,回来后随从也不带,穿着粗布衣服就登门拜访了。翁森笑着迎接他说:“这还是当初的陈刚中吗?”两人促膝畅谈一番之后才分别。陈孚曾为翁森作《安洲乡学记》。

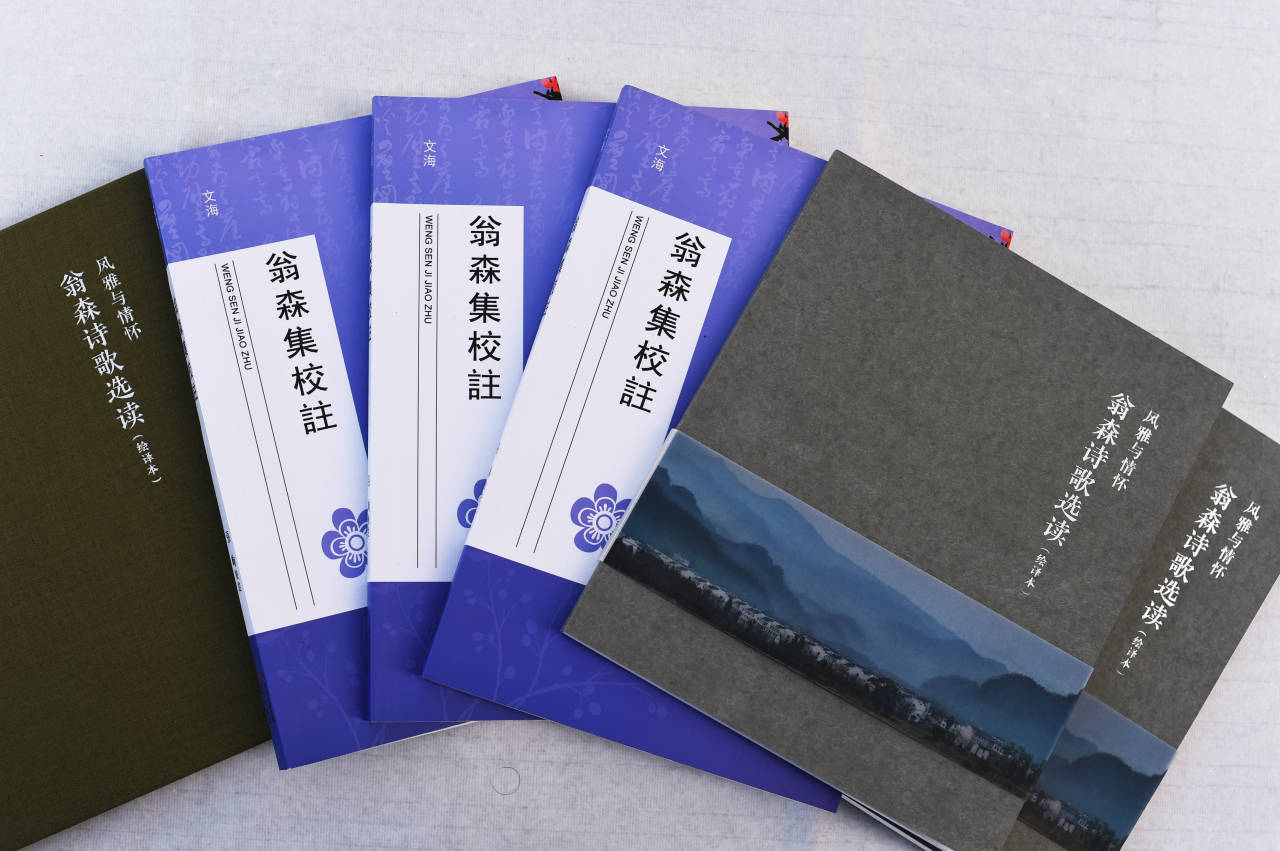

据《翁氏宗谱》记载,翁森共有诗作全集十八册留与子孙,传世的作品集名为《一瓢稿》,但大多已经丢失,有个叫李镜渠的人在民国时期编写了《仙居丛书》,将翁森的诗作辑为《一瓢稿剩稿》,流传了下来。

翁森的诗,不仅题材丰富,情感也很丰厚。

有怀念寄思挚友的,如《寄怀吕六松》,吕六松就是吕徽之。诗曰:“西风吹薄暝,万叶赋秋声。高鹄云边小,孤蝉雨后清。年光凄短思,世态重离情。石壁沧洲阔,休寒白鹭盟。”

有行迹纵情山水间的,如《过天台》,“幽步窥残雪,孤愁入远霞”;还有表现读书人开阔高远情怀的,如《山斋偶书》,“眼底千年事,空山独坐时”,再如《题陶渊明临流赋诗图》,“平生诗外心,滩上一鸥白”。

在宋末元初这个动荡时期,隐居乡野的翁森还创作出了反映当时仙居乡间生活风貌的《渔》《耕》《樵》《牧》组诗。其中,《渔》曰:“三月桃花浪暖初,隔溪人问有鱼无。回言未纳官租税,不敢私将网下湖。”

阳春三月原本是捕鱼的好时候,但由于没有交纳赋税,捕鱼人站在湖边,不敢私自下网。沉重的现实,在翁森的笔下化成质朴的诗句,带着对底层民众深深的同情。

梅花,历来备受文人推崇。翁森也爱梅,更爱写梅,他对各种梅观察细致入微,描摹形象生动,作有《百梅咏》组诗一百首。《光绪仙居县志》卷十七《艺文志》,有《一瓢稿》条目,写道:“又有《百梅咏》一卷,统限神、真、人、尘、春五韵。二字题五十首,始‘古梅’,终‘官梅’。三字题五十首,始‘庭前梅’,终‘全开梅’。”

提到读书学习,最大的感受是什么?

“十年寒窗无人问”“学海无涯苦作舟”,还有“头悬梁锥刺股”、囊萤夜读、凿壁借光等,都在渲染一个词语:艰辛。

但翁森说,读书是快乐的,一年四季读书都有各自的快乐。为了表达并传递这种感受,他写下了《四时读书乐》。这组诗共有四首,将一年四季的景象与读书之乐相互融合,营造出与“艰辛”截然不同的读书场景。

《春》

山光照槛水绕廊,舞雩归咏春风香。

好鸟枝头亦朋友,落花水面皆文章。

蹉跎莫遣韶光老,人生惟有读书好。

读书之乐乐何如,绿满窗前草不除。

《夏》

新竹压檐桑四围,小斋幽敞明朱曦。

昼长吟罢蝉鸣树,夜深烬落萤入帏。

北窗高卧羲皇侣,只因素稔读书趣。

读书之乐乐无穷,瑶琴一曲来薰风。

《秋》

昨夜庭前叶有声,篱豆花开蟋蟀鸣。

不觉商意满林薄,萧然万籁涵虚清。

近床赖有短檠在,及此读书功更倍。

读书之乐乐陶陶,起弄明月霜天高。

《冬》

木落水尽千崖枯,迥然吾亦见真吾。

坐对韦编灯动壁,高歌夜半雪压庐。

地炉茶鼎烹活火,一清足称读书者。

读书之乐何处寻,数点梅花天地心。

春天读书的怡然自乐,夏天读书的趣味盎然,秋天读书的心旷神怡,冬天读书的清静安宁……《四时读书乐》没有提及读书之艰辛,也没有提及读书是为了“一举成名天下知”,翁森只表达了一个理念——读书本身就是一件其乐无穷的事情。

比如,春天读书,“舞雩归咏春风香”。这句诗出自《论语·先进》“浴乎沂,风乎舞雩”,有一个典故:孔子和徒弟聊人生理想,有人认为自己能当大国国相,有人说自己能治理一个小国家,后来问到曾晳。曾晳说,我的理想,就是在温暖的三月穿上轻薄的衣裳,和朋友一起去游泳,到舞雩台上吹着和煦的春风,唱着快乐的歌谣。孔子说,这也是我的理想啊。

引用这个典故,诗人表达了读书这件事本身就是快乐的,不需要任何附加的目的和条件。

劝学于生活意趣之中的《四时读书乐》,在民国初期被编进国文教科书,为中学生必读。几百年来,这组诗还被画家作成诗意图,被书家传写,被工匠书于壁画上,或雕刻于器物、建筑上,如涓涓溪水一般,久久不息地流淌着。

值得一提的是,因为翁森一直隐居,名气不大,《四时读书乐》在流传之初被人托名为宋代理学大儒朱熹所作,好在万历《仙居县志》里记了一笔,并附了原作,这组诗的著作权才回到翁森的名下。

读书是令人愉悦的,读书也是纯粹的,要放下世俗功利,不能因为科举的兴废而改变动摇——这是翁森的读书理念,也是他创办乡学的理念。

宋末元初,科举制度被废除,要想做官,“元朝之法,取士用人,惟论根脚”,“根脚”就是社会出身;第二条途径是吏进,想当官的人要设法先补用为吏,然后不断迁升,由吏而官,从下品到上品。这种不讲才学的用人制度,切断了平民求闻达的进身之阶,也导致了官场的腐败和社会风气的败坏。

当时的台州也不例外,文教事业呈衰落态势。

学风日下,民俗日坏,这番景象令“翁书橱”痛心疾首。他执起教鞭,毅然走上隐居教授、传播文化的道路——元代至元年间(1271—1294),翁森“取朱文公白鹿洞学规以为训”,创办安洲书院。《翁氏宗谱》卷之四《行第》载:“(森)建乡学以淑教子弟,乃构书舍三十楹,安教近远异邑诸生。”

在距离仙居县城东南五里的地方,有座小山叫做安洲山,唐代以后,仙居在很长的一段时间别称“安洲”。安洲书院之名,大抵也因此而来。

安洲书院先后“从学者达八百多人”,与翁森同一时期的临海诗人杨同翁、书法家周润祖、诗人项炯、学者陶德生等名士大儒,都曾从学于他门下。

在《安洲乡学记》中,陈孚有着更生动形象的描写:“始闻翁子之乡学,喜而往之。踵其藩,其植秩然;升其居,其琴琅然;履其奥,其籍秩然;既而诸生鱼贯以登,逢衣大带,俛伏罄折,其容肃然,其气充然;退而弦诵之声隐隐若金石然。”

大意是说,翁森开办乡学,学子们纷纷前来。安洲书院的环境清幽高雅,书籍一本一本摆放得十分整齐,教学纪律严谨有序,教学气象充满生机,课堂上诵读之声如金石敲击一般嘹亮。

陈孚又写:“独骇夫江之南台之乡之无学也,犹幸翁子之乡之有学也。”读书的人越来越少了,万幸啊,翁森的家乡还有人读书。

后来,翁森去世,安洲书院的办学也随之终止。

到了明代,仙居自宋代兴起的书院为义学所代替。明清易代,沿袭了明代旧制,城内的义学经历了多次重建和扩修。清康熙七年,知县郑録勋建义学在孔庙西面;清乾隆初年,知县何锦进行了重建;清道光五年,仙居城内乡绅重修了义学,题名为“安洲书院”。与五百多年前翁森个人兴办的书院所不同的是,清道光年间的安洲书院属于官办。

仙居双庙乡括苍村,坐落在括苍山脚下。

为打响“翁森故里”文化品牌,括苍村深入挖掘翁森文化,在大致当初翁森创办安洲书院的位置,修建了翁森故居(双庙乡博物馆),于2022年对外开放。

那是一幢由黄灰色的石头垒砌成的二层房子,房顶覆盖着黑色瓦片,让它显出几分质朴素雅。推门进去,序厅正中,树立着一尊翁森像,严肃端庄。往里走,是一瓢讲堂,木质的课桌凳摆放得整齐,最上方的讲台摆着椅子和案台,古色古香。

顺着楼梯往二楼去,翁森平淡却又不凡的一生在眼前徐徐展开。创建乡学、四时逸兴、声闻三台的教育情怀,诗人的风雅以及诗翰流芳、泽润教坛的影响和价值,都通过完整的史料文字、图片、物品陈设一一展现了出来,让人看见并记住了一个鲜活的、淡泊的、为振兴仙居乃至台州文化做出巨大贡献的教育家、诗人形象。

他就是翁森,一个纯粹的读书人。

双庙乡对翁森文化的挖掘仍在继续。在由古民居复原成的翁森故居后方,翁森博物馆正在如火如荼地建造着。而村子的另一头,一所废弃已久的小学被改建成了安洲书院,如今已见雏形。

安洲书院里的朗朗书声,将再起。

(参考资料:《仙居史话》《光绪仙居县志》《中国儒学三千年》等,感谢张峋老师提供《翁森纪念馆陈列大纲》等相关资料)

临海市博物馆原馆长、文史专家 徐三见

徐三见

蒙元王朝从公元1271年算起,到1368年终结,短短不足百年。

蒙古铁骑以马上得天下,以武功震寰宇,开启了近半个世纪“书”风萧瑟、书院凋零的年代。据统计,有元一代,到了仁宗延祐二年(1315)才第一次开科取士,至元末一共进行过16次科考,登进士者总计1139人。也就是说,在蒙元统治的中前期,读书人几乎都坠入了暗淡迷惘的时日,“健则为垅断之贱丈夫,猾则为府史里胥城旦之役而已”。

就我们台州而言,台州的州学被元兵焚毁了,唯一的官方书院——上蔡书院也被付之一炬。旧时棋布城乡的私家书院,一一也随之销声匿迹了。上蔡书院后来虽然重新徙建,也只是做个样子,有名无实罢了。仙居翁森就是在这样的大势下独举大旗,办起了安洲书院。

翁森(1255—1326),字秀卿,号一瓢,又号此庐先生。台州于公元1276年入元版图,亡国之痛,年轻的翁森应该与其他许多读书人一样,不免有些意绪沉沦。后来经过一段时间的痛定思痛,他抛却迷蒙,立志办学。

建学之初,也不过“二三子弦于斯,诵于斯”。后来从学者日增,学子不仅限于附近乡里,也不仅限于仙邑,台州各县,有志求学者莫不闻声而来,于是学舍增建至三十楹。从翁森办学伊始,到他生命终结的短短三四十年时光里,安洲书院先后培育了800多名学子。这在“素封之家,蓄资巨万,有《论语》不读”的时代,翁森以其一人之力兴办的私家书院,能得如此大的影响与成就,恐怕是“举世无双”的了。

翁森一生写了不少诗文,后来结集成《一瓢集》,可惜大多都不传于世了。他写过一百首咏梅花的诗,叫做《百梅咏》,有幸完整无缺地流传了下来。

在他的诗作中,影响最大的是《四时读书乐》。清道光四年(1824)甲申科大考,诗题即取其“昨夜庭前叶有声”一句为题,高中一等第四名的戚人镜写下了“高阁读书怀永叔(谓欧阳修),空山写景记翁森”的诗句。

有关这《四时读书乐》的著作权,还曾成了一桩历史公案。有人说是朱熹的手笔,也有说是他的好友吕徽之所作。清代学者戚学标在《风雅遗闻》卷二中对此有所述及:“朱紫阳(即朱熹)、翁秀卿(即翁森)皆有《四时读书乐》诗。‘绿满窗前草不除’,秀卿句也。‘花落花开总不知’,紫阳语也。意致相仿,格调全别。”由此看来,朱子与翁森,都写过同一题材的作品,只是后人不察,以致将二者混为一谈了。

编辑:王佳丽

审核:林 立

监制:于 鹏

总监制:葛昕