望潮

台州市委市政府唯一官方新闻客户端

南宋乾道年间(1165—1173),仙居皤滩,一位叫方斫的当地名士有了办学的念头。

前有鼎山叠翠,后有溪水萦回,东有鉴湖烟柳,西可登临道渊山——这处位于今皤滩乡山下村与板桥村的交界之地,钟灵毓秀,十分契合书院的清幽气质。方斫在这里建起的鼎山堂,便是赫赫有名的桐江书院的前身。

“桐江”之名何来?

这得从晚唐诗人方干说起。

方干,字雄飞,《唐诗选》中说他是个“一生声名颇盛而功名不就的诗人”。

元代辛文房编写的《唐才子传》这样描述他:“幼有清才,散拙无营务。大中中,举进士不第,隐居镜湖中……”意思是说,方干这个人蛮有才华,但一直散淡粗疏没做成什么事。唐宣宗大中年间,他参加进士科考没有考中,后来就去镜湖隐居了。这里说的镜湖,也称鉴湖,是由东汉水利专家马臻在会稽(今浙江绍兴)任太守时创建的蓄水灌溉工程。

“幼有清才”的方干,一直到去世也没能真正踏入仕途,终身布衣。究其原因,他的样貌大概要负很大责任。

方干有一个外号叫“缺唇先生”,《唐才子传》中说他“干貌陋兔缺,性喜凌侮”。之所以“兔缺”,有说是他小时候与大人对诗时偶得妙句,兴奋之余跌落台阶摔破的;也有说是他聚精会神推敲诗句时踩空摔倒咬破的。

唐文宗太和年间,方干带着自己的得意诗作去拜会当时的钱塘刺史、诗坛大佬姚合,姚合看了他一眼,就不想再搭理他了。在当时的诗坛,姚合的名气很大,与贾岛并称为“姚贾”。但读了方干的诗作后,姚合“骇目变容”,大为惊叹,不但对方干“厚礼以待”,还与他一起游山玩水了好几日。

方干一直心怀凌云之志。在《别从兄郜》中,他写道“展翅开帆只待风”“愿取文章达圣聪”。可即便有姚合这样的大佬赏识,方干想步入仕途,却总是不太顺利。唐文宗开成(836—840)、唐武宗会昌(841—846)、唐宣宗大中(847—860)年间,他屡试不第。

直到唐懿宗咸通年间(860—874),方干举进士第。这次考试,他的成绩很好,但有人向皇帝奏报:方干虽然有才华,但科举之名不能给相貌缺唇的人,不然周边各族会以为中原没有人才了。

这是方干这辈子距离功名最近的一次。他愤懑无比,自知功名无望,索性归隐山林,后来还有了个“镜湖处士”的雅号。

方干有个朋友叫孙郃,仙居板桥人,是唐乾宁四年(897)的进士,也是皤滩历史上最早的进士。孙、方两人关系亲厚,在孙郃的盛情相邀下,方干云游到了板桥,见这里云絮绕山,溪流如画,茂林修竹,芳草幽兰,美得如仙境一般,十分欢喜,就带上全家老少来寓居了一段时间,“后世子孙遂家于此”。也因此,方干成了仙居板桥方氏大宗的首祖,台州、温州的方氏均由此发脉。

唐光启四年(888),方干在会稽逝世,被他的门生尊称为“玄英先生”,归葬于桐江——桐江,是富春江在桐庐县境段的别称。

孙郃还写了一首《哭玄英先生》,“官无一寸禄,名传千万里”,以缅怀方干。但讽刺的是,唐光化年间(898—900),方干被朝廷追赐进士出身,又被追封为左拾遗——这个官职的主要作用,是国家有遗事时(政策决策失误)拾而论之,是重要的谏官,白居易、杜甫都当过左拾遗。

如果历史是一块幕布,那么在演绎桐江书院故事的舞台上,徐徐降下来的幕布是这样的——

960年,北宋在开封建都。

北宋仁宗庆历八年(1048),福建人陈襄来到仙居任县令。这位宋代的思想家、学者,在面对这片当时“民风朴野,罕知读书,民穷多变,监狱患满”的“朴陋之区”时,意识到了做出改变的必要。

北宋仁宗皇祐二年(1050),陈襄在当地始创学宫,扩建文庙,张贴文书要求乡民遣子弟入学,并礼聘学者讲授经史辞章,还亲自写下《劝学文》。“夫人之为善,莫善于读书为学,然后而知礼义孝悌之教……”全文数百字,通俗易懂,很快在民间流传开来。仙居百姓纷纷把孩子送来上学,县学,就这样办了起来。

那以后,仙居办学之风日盛,陈襄也被当地人尊为“仙居文教之祖”。

1127年,北宋灭亡,南宋建立。距离仙居两百多公里的杭州被升为临安府,成为南宋政权的政治、经济、文化中心。

在仙居籍学者王董天看来,这对书院的创立起到了根本性的推动作用,“偏安的南宋政权无心北伐,大兴文治。书院这种办学方式分担了朝廷培养科举人才的责任,以其学术独立性,使新兴的理学得到广泛传播,也使这些知识界的领袖们在朝野上下获得尊重”。

南宋乾道年间(1165—1173),方斫建起了讲学之所。

方斫,字宗璞,号子木,是方干的第八代孙(亦有作九世孙)。在南宋初高宗、孝宗统治时期,“蔚为诸儒领袖,学者尊之,号曰韦溪先生”,是宋乾道八年(1172)特科进士,后来做了嘉州(今四川乐山)文学。

方斫颇有远见,一直致力于开拓科场宦业、培养学者儒士。他创立的书院,进一步推动了儒家思想在仙居的传播,并对浙东南一带学术界产生了深远影响。

“桐江书院以民间学术机构的形式出现,促进了当地科举的成就,培养了众多的文人儒士。同时,以桐江书院为载体,方斫以其人格魅力和学术修养,吸引了南宋当时一流的学者,如朱熹、王十朋等人。”王董天说。

历史上,朱熹不止一次到过台州。

南宋乾道九年(1173),朱熹43岁时,在台州担任祠禄官。到了南宋淳熙九年(1182),朱熹任提举浙东常平茶盐公事,同时兼主管台州崇道观,也就是现在的天台桐柏宫。

在任期间,朱熹的足迹遍布台州各县,当地的几个书院都留下了他的踪迹。

在置身于书院的清幽之境,看见道渊山、眠山、赤山三座小山鼎足而立时,他挥笔写下了“鼎山堂”。三个行书大字,书写在一块长210厘米、宽84厘米的匾额上,据说,在右下方的落款处原本有“朱熹”二字和书写的年月,后被毁。这块“鼎山堂”匾额几经辗转,现挂在重建的桐江书院的前殿檐下。

朱熹甚至把儿子送到这里来读书。清光绪年间的《板桥方氏宗谱》收录了一首据传为朱熹所作的送子入板桥桐江书院勉学诗:“当年韩愈送阿符,城南灯火秋凉初。我今送郎桐江上,柳条拂水春生鱼。汝若问儒风,云窗雪案深功夫。汝若问农事,晓烟春雨劳耕锄。阿爹望汝耀门闾,勉旃勉旃勤读书。”

桐江书院还承袭了朱熹为湖南岳麓书院制定的《朱子书院教条》为书院学规,具体内容有5个方面:一是像尧舜时代那样实行“五教”,即以“父子有亲、君臣有义、夫妇有别、长幼有序、朋友有信”为教学目标(教之目);二是以“博学之、审问之、慎思之、明辨之、笃行之”的“五要”为教学的基本方法(学之序);三是向学子们提出了日常修身治学和为人处世的三方面要求,即以“言忠信、行笃敬、惩忿窒欲、迁善改过”为“修身之要”;以“正其义不谋其利,明其道不计其功”为“处事之要”;以“己所不欲,勿施于人,行有不得,反求诸己”为“接物之要”。这对后世学子影响很大。

在《板桥方氏宗谱》的记载中,南宋著名政治家、诗人王十朋也与桐江书院颇有渊源。

王十朋(1112—1171),字龟龄,号梅溪,温州乐清人。南宋绍兴二十七年(1157),王十朋以宋高宗赵构御笔亲批“经学淹通,议论醇正,可作第一人”,登榜状元。

王十朋与方斫相识时,当地只有个方氏义塾,王十朋曾在此讲学。王、方二人相知相惜,感情渐厚,在得知方斫建成鼎山堂后,王十朋便亲笔写下“东南道学世家”“理学名宗”两块匾额,送至书院。

在这些大儒名士的参与下,书院名声鹊起,闻名遐迩,“四方之学士文人,负笈从游者尝踵相接”。为了解决远道而来求学者的生活费用,方斫在书院“旁置义田数十亩,以备四方来学膏火之费……”

“一方面,桐江书院分担了朝廷培养科举人才的责任,促进当地科举取得突出的成就;另一方面,书院以其学术的独立性,使新兴的理学得到了广泛的传播。”王董天说,单就众多的门徒来看,桐江书院的确培养了相当多的人才,如淳熙二年(1175)进士黄宜、特科进士方刚,端平二年(1235)特科进士方一新,景定三年(1262)武科进士方初,咸淳元年(1265)武科进士方裕等。

时光翩跹,岁月倥偬。自宋朝至清朝,政权更迭,兵燹毁坏,桐江书院几次被毁又几度重建。

元代皇庆年间(1312—1313),桐江书院由方志道重建。

方志道,字成之,号兰亭,方斫为其先祖。这个人的生平事迹没有太多文字可以考证。可知的是,方志道也是一位儒士,重建桐江书院后,他便与先祖方干一样,纵情山水去了。

明代嘉靖三十二年(1553),桐江书院毁于倭患。到了清代乾隆辛亥年(1791),桐江书院原址上仍旧是一片废墟,当地一个农民在锄田时挖到过一片嘉靖年间的书院遗瓦。除此之外,还有一位叫张龙圻的诗人,留下了一首描写自己寻访桐江书院遗址的诗,名曰《鉴湖映月》:“满目玻璃夜静时,天心水面两相宜。菱花看向波中落,桂影才从镜里移。鹊结柳梢惊寒蝉,鱼潜萍毯畏垂丝。当年奇迹任人在,景仰先生百世师。”

清代同治九年(1870),在方干三十二世孙方作梅等后人的牵头下,桐江书院于原址上重建,历经三年而成,“为四合院式结构,主体建筑为前后两座讲堂,雕梁画栋,石柱圆形,粗壮雄伟,其上镌刻有歌颂先贤及书院的对联多副”。至此,倭患300多年后,桐江书院重新建起,绵延至今。

民国期间,书院曾被改为祠堂;1949年后,书院里办过山下小学。

“文化大革命”中,书院遭到破坏。朱熹手书的“鼎山堂”匾额被藏至湫山乡方宅村,王十朋手书的“东南道学世家”“理学名宗”两块匾额被毁,“柱上的对联或被凿空,或涂上了石灰才得以保存”。

近年来,为开发旅游,仙居县政府组织重修桐江书院,并于2022年9月30日开始试运营。

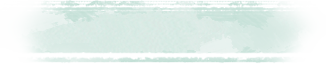

重建后的桐江书院景区占地150多亩,书院主体由正门、鼎山堂、大成殿及东西厢房构成,灰墙黑瓦,周边点缀着牌坊、状元桥、长廊、古戏台等景点。

走进景区,便看见一座石牌楼,为三间六柱石坊,高7.24米,牌楼横梁上写着“东南道学世家”,正是当年王十朋赠予方斫的字。而后踏上状元桥,桥也是为了纪念状元王十朋与桐江书院的渊源而建。

桐江书院前,两棵高大挺拔的苦槠树引人驻足,树冠如伞,蓊蓊郁郁,散发着呼之欲出的蓬勃朝气,据说为朱熹亲手所植。

书院大门,两侧的砖墙上分别刻着“文公访道地 殿元受业家”两联。这里的“文公”指的是朱熹,“殿元”则借指王十朋。

桐江书院内,一前一后分别是鼎山堂和大成殿。前殿檐下挂着朱熹亲笔的“鼎山堂”匾额,古旧斑驳;后殿塑着孔子像,一派儒学气象。廊宇内,课堂的墙上,挂着《书院学规》《书院课程》《桐江书院讲授规程暨自修学程》《书院编制》之类当时书院的规章制度。静待半晌,只觉得这满院的屋宇都浸润着清雅的书卷之气。

书院后方,汇聚来的永安溪水自成一潭,清湛如翠,名曰“鉴湖”,鉴湖水环绕书院,名曰“桐江”。

(本文参考了《皤滩千年》中的《桐江书院》、《仙居史话》《皤滩古镇》《仙居古贤录》《仙居历史文化丛论》)

临海市博物馆原馆长、文史专家 徐三见

徐三见

桐江书院是台州历史上较有影响的书院,也是仙居历史上特别有故事的一座书院。

桐江书院周边无江,之所以以桐江为名,是缘于唐代诗人方干。方干的籍贯记述不一,有称之为青溪(今浙江淳安)人的,有说是桐庐(今浙江桐庐)人的,又有说是新定(县治在淳安木连村一带)人的。当代两种最具代表性的工具书《辞海》与《辞源》,前者说是新定人,后者则谓桐庐人。以我的推断,新定人的可能性较大。称其为桐庐人,主要原因当是,方乃桐庐著名诗人章八元的过门女婿,长期寓居桐江白云源(今桐庐芦茨乡)。方干去世后,他的学生们在整理他的诗集时,即以《桐江集》名之。方干与仙居孙郃交好,曾一度来仙居做客,“爱其山水佳秀,挈家寓焉”。方虽没有在仙居终老,但他的子孙却在仙居开枝散叶,开启仙居方氏一脉。后来仙居方氏建造书院,便取桐江为名。

这里说一点题外话。由方干与孙郃的交往,联想到我们台州的唐代人文。据各种方志记载,台州在唐代出过两个进士,一是项斯,二便是孙郃,二者都是仙居人。另据雍正《浙江通志》及好几种《仙居县志》所载,唐代台州进士还有蒋允中、郏云,五代有吴全智(或作吴全志),樊蜚卿(或作樊腾蜚)、张文伏等,称他们都是仙居人。虽然尚难确定他们都中过进士,但多历官显宦。于此可见唐五代时期台州人物之盛,当非仙居莫属。

言归正传,桐江书院滥觞于宋之方斫,他的生平事迹旧志记述甚少,仅民国《台州府志》有百余字的传文,大略称其“以经学名,在绍兴间(1131—1162)为诸儒领袖,学者尊之曰韦溪先生”。他死之后,方氏家族为其建了祠堂,还请时人郑公鲤专门写了一篇《韦溪先生祠堂记》。记中誉其“潜心六经,卓然屹立于众醉独醒之中,遂为东南学者表正之师”,“心传道统,学为儒宗,群弟子接迹咸盛”。

在方斫诸多学子中,学有成就的有陈庸、张布、黄宜等。

陈庸,字时中,仙居人,比乃师早21年——绍兴二十一年(1151)中进士,历御史台主簿、常州知州、太府少卿、中书门下检正诸房公事、抚州知州、提点江西刑狱等,为官以廉洁著称,卒后朱熹特著挽诗以吊。

张布,字伯敷,临海人,乾道八年(1172)与乃师中同科进士,历任太学博士、枢密院编修、宗正丞、工部侍右郎官、秘书丞,终朝散大夫,著有《六经讲解》行世。

最出色的为天台黄宜。宜字达之,生有远器,笃学不倦,对于“典礼、名物、度数,掇取经传同异,不贯通不已”,深受方斫倚重,登淳熙二年(1175)进士,历官定海主簿、和州教授、长州知县、庆元通判、大理寺丞、处州知州、大理寺少卿、秘书少监兼国子司业、中书舍人、太子侍读、工部侍郎兼太子右庶子等职。为人简重端默,学务实践,立朝多有建白,不畏权势,刚正不阿,卒赠金紫光禄大夫,累赠少傅。撰著有诗集二十卷,《掖垣制草》二卷,《读书手抄》二卷,药书十卷。

方斫当时教学的地方称鼎山堂,直至元皇庆年间(1312—1313),其孙方志道才扩建成书院,易名为桐江。这在明谢铎的《赤城新志》及光绪《仙居县志》都有比较明晰的记述。

台州历史上书院甚多,能够保留至今的,已是凤毛麟角。而早至宋元时期建造的书院,仍以书院形态保留下来的,恐怕是独此一家了。

编辑:王佳丽

审核:林 立

监制:于 鹏