望潮

台州市委市政府唯一官方新闻客户端

记者丨林 立

一位官员、文人、学者,在古代最大的荣誉,要么是被请进孔庙,要么是得到美谥。而台州临海东湖之畔,则提供了古时士大夫另一种荣誉的样板,那就是用一位大儒的别号,为一间书院冠名——上蔡书院。

东湖

上蔡书院是台州有史可查的最早的官办书院。

如果你熟知中国地理,甚至会发现,上蔡县这个地名,位于现河南省东南部的驻马店市。用一个县名,来冠名位于临海的书院,相隔1000多公里的两地,到底交集了什么故事?

上蔡书院,纪念的是谢良佐。谢良佐(1050-1103),北宋官员、学者。字显道,蔡州上蔡(今河南上蔡)人,人称上蔡先生或谢上蔡。

谢良佐这个名字,想必大多数人都比较陌生。他的祖上,知名度比他高很多。比如谢灵运,东晋至刘宋时期的大文豪。而谢灵运的祖上,比如东晋时的谢安,指挥了千古留名的淝水之战,更是大多数学生在课本中就熟识的大人物。

谢氏一族是名门望族,名人辈出。而上蔡先生谢良佐,在这样显赫的家族图谱中仍然闪耀出自己的光芒,这与他崇高的人格学识密不可分。

谢良佐师出名门,拜师程颢、程颐,与游酢、吕大临、杨时号称“程门四先生”。谢良佐勤奋好学,并且学而有成。谢良佐创立了上蔡学派,在程朱理学的发展过程中,他就是一架高大敦实的桥梁。

他关于《论语》的见解,曾让北宋举国上下的读书人都受到启发。而他的老师,理学泰斗程颐在写完《论语解》一书之后,竟然邀请谢良佐为他写序,谢良佐不负师命,写下了《论语解序》一篇雄文。老师请学生写序,自古少有。谢良佐的学术能力,可见一斑。

谢良佐对理学的学术贡献,或许是小众圈子的话题。但他个人敢于和皇上叫板,这种勇气,无论在当年还是现在,都让人为之一振。

北宋建中靖国元年(1101),谢良佐被人推荐,受到宋徽宗的召见。除了做皇帝不会其他样样精通的宋徽宗并不欣赏这个大儒,谢良佐被派往书局任职,后又斥为管库,监管京西竹场。

虽然官场上地位不高,但谢良佐敢于议论宋徽宗。谢良佐认为,宋徽宗的年号“建中”与唐德宗的年号相同,这非常不妥,而且认为使用这个年号皇帝“不免播迁”,也就是皇上可能会面临“流离失所,迁徙异地”之苦。他的议论被人举报,徽宗得知后大怒,谢良佐因此被关进监狱,废为平民。

面子上虽然要强,但心里不是滋味的徽宗,使用“建中”年号一年之后,就把年号换成了“崇宁”。

回归上蔡故乡的谢良佐,对被罢官之事,不以为意,继续教书育人,在自己的学术天地肆意遨游。

让人唏嘘的是,就在宋徽宗换成“崇宁”年号的第二年,也就是崇宁二年(1103),谢良佐突然染疾而去,终年54岁。

他的辞世,让他的师友门人都极为悲恸,朝野上下对他的辞世以及遭遇的不公反应激烈。面对舆论压力,宋徽宗为谢良佐赐予了“文肃”谥号。从此,上蔡先生又被世人尊称为谢文肃公。

二十多年后,宋徽宗果然和儿子宋钦宗被金人俘虏,遭遇了流离颠沛之苦,成了后人皆知的“靖康之耻”。

谢良佐去世于北宋崇宁二年(1103),而临海的上蔡书院却建立于南宋景定三年(1262),书院建立时,北宋已亡多年,谢良佐也仙去多年。这是何故?

答案浓缩为一词,就是纪念。

靖康二年(1127)四月,中华历史上鲜有的耻辱大事件,就发生在这一年。金兵攻破东京(今开封),将“徽钦二帝”以及近三千人当做俘虏,押回金国。“靖康之耻”宣告了北宋的灭亡,同时也让大批中原贵族被迫南迁。

这一年,距离谢良佐逝世,已有二十多年。

谢良佐本人在台州是否有什么事迹,如今已不可考。但他的直系后人,确实住在了临海。

谢良佐的三个儿子,命运多舛,只有谢克念定居在了台州,其余两个儿子谢克已死于闽,谢克举死于楚。谢良佐的哥哥谢良弼一脉,对台州影响很大,谢良弼的三个儿子都落户在台州,谢克家迁居黄岩,谢克俭、谢克明迁居临海。

南宋建立后,临海成为了歌舞升平的城市。物质需求满足后,文教事业也得到了发展。

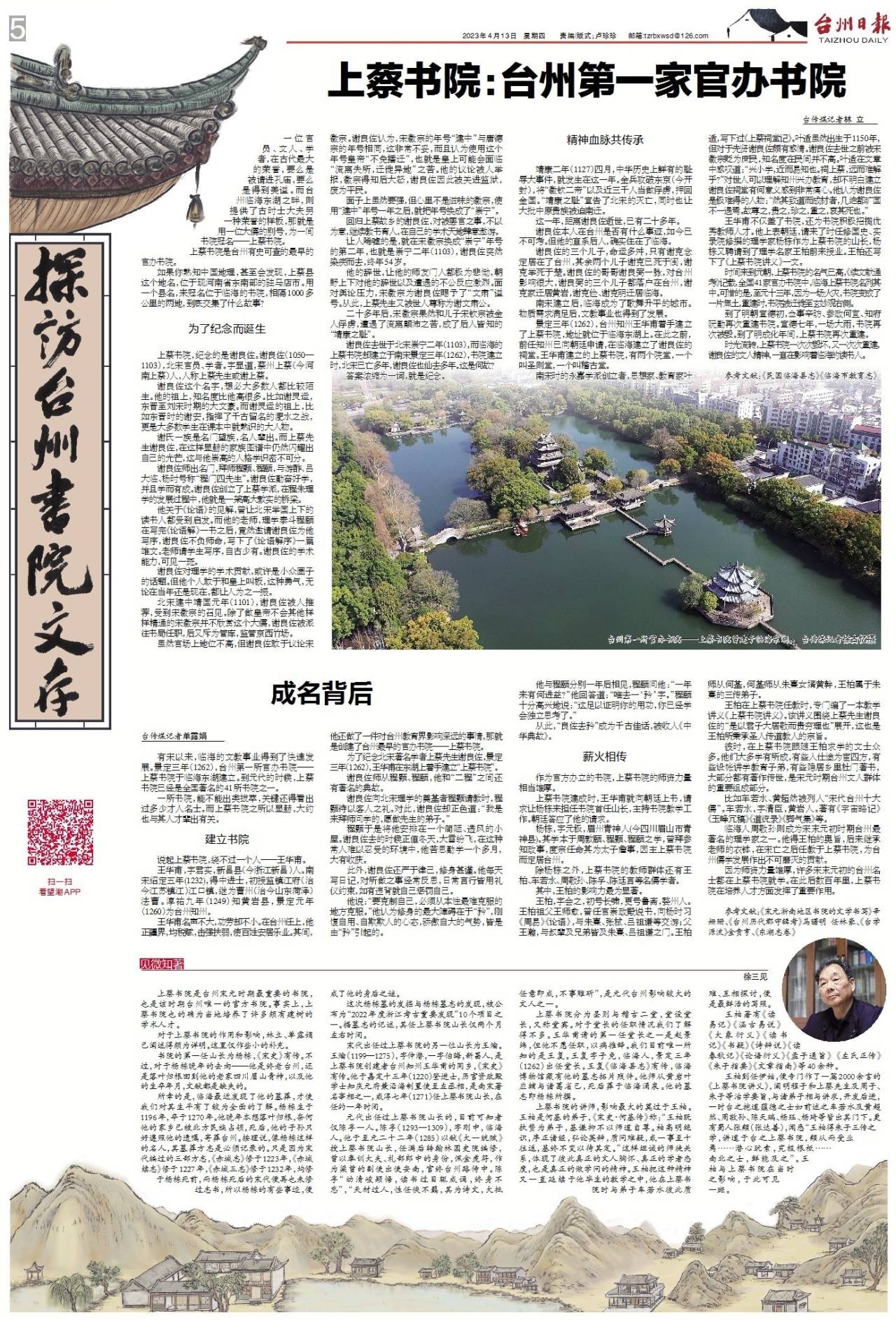

景定三年(1262),台州知州王华甫着手建立了上蔡书院,地址就位于临海东湖上。在此之前,前任知州已向朝廷申请,在临海建立了谢良佐的祠堂。王华甫建立的上蔡书院,有两个院堂,一个叫圣则堂,一个叫稽古堂。

“小瀛洲”上建有一座石刻碑林。

南宋时的永嘉学派创立者,思想家、教育家叶适,写下过《上蔡祠堂记》。叶适虽然出生于1150年,但对于先贤谢良佐颇有感情。因为谢良佐去世之前因被宋徽宗贬为庶民,他的知名度在民间并不高。叶适在文章中感叹道:“兴小学,近而易知也。祠上蔡,远而难解乎?”对世人可以理解知州兴办教育,却不明白建立谢良佐祠堂有何意义感到非常痛心。他认为谢良佐是极难得的人物:“然其致道而成材者,几绝都旷国不一遇焉。故尊之,贵之,珍之,重之,哀其死也。”

王华甫不仅盖了书院,还为书院积极招揽优秀教师人才。他上表朝廷,请来了时任修国史、实录院修撰的理学家杨栋作为上蔡书院的山长,杨栋又聘请到了理学名家王柏前来授业。王柏还写下了《上蔡书院讲义》一文。

时间来到元朝,上蔡书院的名气已高,在《续文献通考》记载,全国41家官办书院中,临海上蔡书院名列其中。可惜的是,至元十三年,因为一场火灾,书院变成了一片焦土,重建时,书院被迁徙至玄妙观右侧。

图为玄妙观和上蔡书院旧址位置

至元间,上蔡书院被火烧毁,不久后重建于城北玄妙观右侧(今台州初级中学内)。

到了明朝宣德初,佥事辛昉、参政何宜属知府阮勤再次重建书院。宣德七年,一场大雨,书院再次被毁。到了明成化年间,上蔡书院再次重建。

时光流转,上蔡书院一次次毁坏,又一次次重建,但谢良佐的文人精神,一直在影响着临海的读书人。

参考书目:《民国临海县志》《临海市教育志》

记者丨单露娟

有宋以来,临海的文教事业得到了快速发展。景定三年(1262),台州第一所官办书院——上蔡书院于临海东湖建立。到元代的时候,上蔡书院已经是全国著名的41所书院之一。

一所书院,能不能出类拔萃,关键还得看出过多少才人名士。而上蔡书院之所以显赫,大约也与其人才辈出有关。

说起上蔡书院,绕不过一个人——王华甫。

王华甫,字君实,新昌县(今浙江新昌)人。南宋绍定五年(1232),得中进士,初授监镇江府(治今江苏镇江)江口镇,继为曹州(治今山东菏泽)法曹。淳祐九年(1249)知黄岩县,景定元年(1260)为台州知州。

王华甫名声不大,功劳却不小。在台州任上,他正疆界,均税赋,击强扶弱,使百姓安居乐业。期间,他还做了一件对台州教育界影响深远的事情,那就是创建了台州最早的官办书院——上蔡书院。

为了纪念北宋著名学者上蔡先生谢良佐,景定三年(1262),王华甫在东湖上着手建立“上蔡书院”。

谢良佐师从程颢、程颐,他和“二程”之间还有著名的典故。

谢良佐向北宋理学的奠基者程颢请教时,程颢待以客人之礼。对此,谢良佐却正色道:“我是来拜师问学的,愿做先生的弟子。”

程颢于是将他安排在一个简陋、透风的小屋。谢良佐去的时候正值冬天,大雪纷飞,在这种常人难以忍受的环境中,他苦思勤学一个多月,大有收获。

此外,谢良佐还严于律己,修身甚谨。他每天写日记,对所做之事经常反思,日常言行皆用礼仪约束,如有违背就自己惩罚自己。

他说:“要克制自己,必须从本性最难克服的地方克服。”他认为修身的最大障碍在于“矜”,刚愎自用、自欺欺人的心态,骄傲自大的气势,皆是由“矜”引起的。

他与程颐分别一年后相见,程颐问他:“一年来有何进益?”他回答道:“唯去一‘矜’字。”程颐十分高兴地说:“这足以证明你的用功,你已经学会独立思考了。”

从此,“良佐去矜”成为千古佳话,被收入《中华典故》。

东湖湖心亭东侧,有“小瀛洲”,洲上曾建上蔡书院。

作为官方办立的书院,上蔡书院的师资力量相当雄厚。

上蔡书院建成时,王华甫就向朝廷上书,请求让杨栋来担任书院首任山长,主持书院教学工作。朝廷答应了他的请求。

杨栋,字元极,眉州青神人(今四川眉山市青神县)。其学本于周敦颐、程颢、程颐之学,曾拜参知政事,度宗任命其为太子詹事,因主上蔡书院而定居台州。

除杨栋之外,上蔡书院的教师群体还有王柏、车若水、周敬孙、陈孚、陈廷言等名儒学者。

其中,王柏的影响力最为显著。

王柏,字会之,初号长啸,更号鲁斋,婺州人。王柏祖父王师愈,曾任官崇政殿说书,向杨时习《周易》《论语》,与朱熹、张栻、吕祖谦等交游;父王瀚,与叔辈及兄弟皆及朱熹、吕祖谦之门。王柏师从何基,何基师从朱熹女婿黄幹,王柏属于朱熹的三传弟子。

王柏在上蔡书院任教时,专门编了一本教学讲义《上蔡书院讲义》。该讲义围绕上蔡先生谢良佐的“是以君子大居敬而贵穷理也”展开,这也是王柏所秉承圣人传道教人的宗旨。

彼时,在上蔡书院跟随王柏求学的文士众多。他们大多学有所成,有些入仕途为宦四方,有些设帐讲学教育子弟,有些隐居乡里杜门著书,大部分都有著作传世,是宋元时期台州文人群体的重要组成部分。

比如车若水、黄超然被列入“宋代台州十大儒”。车若水,字清臣,黄岩人。著有《宇宙略记》《玉峰冗稿》《道统录》《脚气集》等。

临海人周敬孙则成为宋末元初时期台州最著名的理学家之一。他得王柏的奥旨,后来继承老师的衣钵,在宋亡之后任教于上蔡书院,为台州儒学发展作出不可磨灭的贡献。

因为师资力量雄厚,许多宋末元初的台州名士都在上蔡书院就学。在此后数百年里,上蔡书院在培养人才方面发挥了重要作用。

参考文献:《宋元浙南地区书院的文学书写》辛姗珊、《台州历代郡守辑考》马曙明 任林豪、《台学源流》金贲亨、《东湖志卷》

临海市博物馆原馆长、文史专家 徐三见

徐三见

上蔡书院是台州宋元时期最重要的书院,也是该时期台州唯一的官方书院。事实上,上蔡书院也的确为当地培养了许多颇有建树的学术人才。

对于上蔡书院的作用和影响,林立、单露娟已阐述得颇为详明。这里仅作些小的补充。

书院的第一任山长为杨栋,《宋史》有传。不过,对于杨栋晚年的去向——他是终老台州,还是落叶归根回到他的老家四川眉山青神,以及他的生卒年月,文献都是缺失的。

所幸的是,临海最近发现了他的墓葬,才使我们对其生平有了较为全面的了解。杨栋生于1196年,卒于1270年。他晚年本想落叶归根,奈何他的家乡已被北方民族占领,死后,他的子孙只好遵照他的遗嘱,寄葬台州。按理说,像杨栋这样的名人,其墓葬方志是必须记录的。只是因为宋代编过的三部方志,《赤城志》修于1223年,《赤城续志》修于1227年,《赤城三志》修于1232年,均修于杨栋死前,而杨栋死后的宋代便再也未修过志书,所以杨栋的有些事迹,便成了他的身后之谜。

这次杨栋墓的发掘与杨栋墓志的发现,被公布为“2022年度浙江考古重要发现”10个项目之一。据墓志的记述,其任上蔡书院山长仅两个月左右时间。

宋代出任过上蔡书院的另一位山长为王爚。王爚(1199-1275),字仲潜,一字伯晦,新昌人,是上蔡书院创建者台州知州王华甫的同乡,《宋史》有传。他于嘉定十三年(1220)登进士,历官资政殿学士知庆元府兼沿海制置使至左丞相,是南宋著名宰相之一,咸淳七年(1271)任上蔡书院山长,在任约一年时间。

元代出任过上蔡书院山长的,目前可知者仅陈孚一人。陈孚(1293-1309),字刚中,临海人。他于至元二十二年(1285)以献《大一统赋》授上蔡书院山长,任满后转翰林国史院编修,曾以奉训大夫、礼部郎中的身份,佩金虎符,作为梁曾的副使出使安南,官终台州路侍中。陈孚“幼清峻颖悟,读书过目辄成诵,终身不忘”,“天材过人,性任侠不羁,其为诗文,大抵任意即成,不事雕斫”,是元代台州影响较大的文人之一。

上蔡书院分为圣则与稽古二堂,堂设堂长,又称堂宾。对于堂长的任职情况我们了解得不多。王华甫请的第一任堂长之一是赵景纬,但他不愿任职,以病推辞。我们目前唯一所知的是王复。王复字子免,临海人,景定三年(1262)出任堂长。王复《临海县志》有传,临海博物馆藏有他的墓志拓片残件。他师从黄岩叶应辅与诸葛省己,死后葬于临海涌泉。他的墓志即杨栋所撰。

上蔡书院的讲师,影响最大的莫过于王柏。王柏是何基的弟子,《宋史·何基传》称:“王柏既执贽为弟子,基谦抑不以师道自尊。柏高明绝识,序正诸经,弘论英辨,质问难疑,或一事至十往返,基终不变以待其定。”这样坦诚的师徒关系,体现了彼此真正的文人胸怀、真正的学者态度,也是真正的做学问的精神。王柏把这种精神又一直延续于他毕生的教学之中,他在上蔡书院时与弟子车若水彼此质难、互相探讨,便是最鲜活的写照。

王柏著有《读易记》《涵古易说》《大象衍义》《读书记》《书疑》《诗辨说》《读春秋记》《论语衍义》《孟子通旨》《左氏正传》《朱子指要》《文章指南》等40余种。

王柏到任伊始,便专门做了一篇2000余言的《上蔡书院讲义》,阐明程子和上蔡先生及周子、朱子等治学要旨,与诸弟子相与讲求,开发后进,一时台之抱道蕴德之士如前述之车若水及黄超然、周敬孙、陈天瑞、杨珏、杨琦等皆出其门下。更有蜀人张頯(张达善),闻悉“王柏得朱子三传之学,讲道于台之上蔡书院,頯从而受业焉……潜心玩索,究极根柢……南北之士,鲜能及之”。王柏与上蔡书院在当时之影响,于此可见一斑。

编辑:陈婧

审核:彭洁

监制:于鹏